平成25年秋、宿志を達成しました。

飛鳥界隈の訪問です。史跡訪問以上に、万葉歌の世界に憧れがありました。

明日香村は、往時そのままに、当方の期待にこたえてくれ、思い出深い旅となりました。

飛鳥路4日間の平均歩数は、20,000歩強…。

橿原市 今井町

戦国時代石山本願寺派・称念寺を

中心とした城塞都市だったとか。

江戸時代中期には、

裕福な商人の町に変貌。

この地を散策していると

写真のような歯医者さんが…。

景観を損ねないような配慮が

たっぷりの建物ですね。

タイムスリップそのもの。

畝傍御陵

畝傍山の北東の麓、

橿原神宮に北接する

神武天皇陵

これ以上は

中に近付けないのです。

入口には役人の方

お一人がおりました。

橿原神宮

記紀において

初代とされている神武天皇を祀るため、

神武天皇の宮(畝傍橿原宮)が

あったとされるこの地に、

明治23年4月2日に

官幣大社として創建。

創建が近代であったことに

少々驚きを感じます。

境内は、とにかく広い!

七五三で賑わっていました。

久米寺

聖徳太子の弟だった

来目皇子(くめのおうじ)の

創建と伝えらる古刹。

橿原神宮の直ぐ隣。

本薬師寺跡

奈良薬師寺の前身、と

いったところでしょうか?

天武天皇の建立。

本薬師寺の礎石

前庭にあたる跡地には

金堂の礎石が写真のように

残っていました。

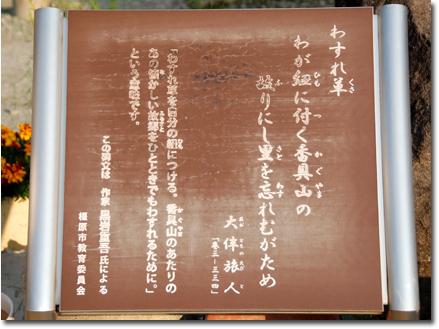

大伴旅人の歌

忘れ草我が紐に付く香具山の

古りにし里を忘れむがため

(巻3-334)

本薬師寺跡に

上記の歌が刻まれていました。

香具山は本薬師寺跡の

東方に横たわっています。

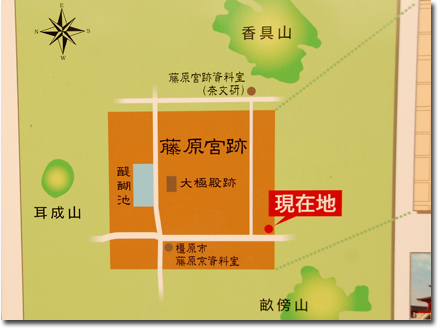

藤原京

日本初の本格的な都城とか。

持統天皇が飛鳥から藤原の地に

都を遷したのは694年。

東西約5.3km、南北4.8kmで、

平城京、平安京をしのぐ

古代最大の都だったのです。

この時代、大宝律令が制定され、

貨幣も発行され、また、

「日本」という国号が生まれました。

とても広いです。写真のように。

藤原宮跡案内柱

この旧跡の各所に、写真のような

案内柱が建てられています。

簡略地図

藤原京跡の案内板に

記されていた地図。

写真のように、

畝傍山、耳成山、香具山と

大和三山に囲まれた都だったことが、

一目瞭然ですね。

持統天皇の歌

春過ぎて夏来るらし白妙の

衣乾したり天の香具山

(巻1-28)

耳成山

藤原京朱雀大路跡から望む

耳成山

史跡・大官大寺跡

天香久山の南、平坦地にあります。

周囲は写真のように、田園。

大官大寺は

平城遷都とともに平城宮に移り、

大安寺と改称されました。

この寺は和銅四年(711)

藤原京とともに焼失し、

現在は塔の土壇を残すのみ。

バスを降り、澄んだ空気をイッパイに、

現地に到着。誰もおりませんでした。

天岩戸神社

この天岩戸神社は、

九州高千穂町にもあります。

写真は、奈良橿原市のそれです。

この奥へ歩を進めるのに、

少々勇気が要りました。

だ~れも、いません。

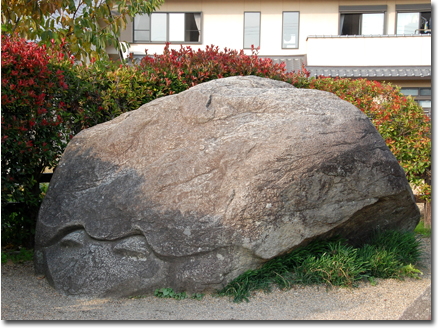

ご神体

この神社には本殿はなく

歩を進めると奥に

祠があります。

その裏に、このご神体があります。

天照大神が隠れた岩窟がご神体とか。

竹に被われていて

写真のような角度から写すのがやっと。

安倍文殊院

天岩戸神社を後にして

桜井市にある安倍文殊院まで

40分強歩きました。

日本三大文殊の一つとか。

「献灯」の下の文字をよくよく見ると

「総理大臣・安倍晋三」の名が。

献燈は最近のことなんでしょうね。

談山神社

桜井駅からバスで25分の

山中にあります。このエリアを

多武峰(とうのみね)というのだそうです。

「談山」の名前は、

当神社の由緒によると、

中大兄皇子と藤原鎌足が

この山中で、「大化の改新」の

談合を行ったところから

名付けられたとか。

写真のように紅葉が始まっていました。

長谷寺の登廊

談山神社の帰りに

時間があったので、長谷寺にも

寄りました。

紅葉本番前でもあるのか、

参拝者はチラホラ。

ゆっくりとお参りをして、

帰路参道のお店に立ち寄り

柿寿司と葛餅を食しました。

美味しかった!

大願寺

大宇陀にある大願寺。

この地は、織田信長の次男・信勝が

大和宇陀松山藩の初代藩主として

治世を成します。

大願寺は織田家の信仰篤く、

祈願所であったとか。

紅葉が真っ盛り。

安騎野・人麻呂公園

大宇陀には、朝廷の狩場の中心施設がありました。

整備された公園には、復元された古代建物、

柿本人麻呂の騎馬像が立っていました。

大宇陀には他に、

「かぎろひの丘」公園があり、

地元では、毎年旧暦11月17日早朝、

「かぎろひを観る会」が開催されるとか。

ロマンチックですね…

柿本人麻呂のあの有名な歌は

この地で詠まれました。

東の野に炎の立つ見えて

かへり見すれば月傾きぬ

(巻1-48)

又兵衛桜

昨今の桜名所にもなっている

又兵衛桜は、ココ大宇陀にあります。

当方の訪問は11月でしたので、

写真のように蕭条とした姿でした。

春にはまた、大勢の観光客で

賑わうんでしょうね。

上記「かぎろひの丘」からは

15分ほど南西に歩きました。

大和郡山城

豊臣政権初期、秀吉の弟・秀長が

入城し、拡張整備を行っています。

この城郭は俄設えのせいか、

石垣には墓石も使用されていたとか…。

城内に、柳沢神社の幟を発見。

何故?と説明板に向き合うと、

享保9年、柳沢吉保の長男・吉里が

甲府からこの地に移封。

以後、明治まで続きました。

そういう訳だったのですね…

大納言塚

豊臣秀長の墓所。

天正19年(1591)、郡山城内で没した秀長は

この地に葬られました。

豊臣家が滅んだあと、寺は京都に移され、

秀長の位牌は春岳院に託されましたが。

墓地は荒廃します。見かねた春岳院の僧が

町の者と協力し、外回りの土塀や

五輪塔を建立し懇ろに保護されたとか。

現在、墓域は土塀に囲まれて

結構広いです。

大和郡山市民の秀長への想いが

伝わってくるような…

唐招提寺・宝蔵

大和郡山から西の京へ。

そして、唐招提寺へ。

貴重な建築物ですね。

この建物への

愛おしさを感じます。

ここは、予定外のコースでしたが、

写さずにはいられない心境で

夕方の宝蔵をパチリ!

剣 池

飛鳥路の第一歩をここに。

「橿原神宮前」駅から徒歩12分ほど。

中央やや右手の森は

孝元天皇陵といわれています。

みはかしを 剣の池の 蓮葉に たまれる水の

行方なみ 我がする時に 逢ふべしと

逢ひたる君を な寝そと 母聞こせども

我が心

清隅の池の 池の底我は忘れじ

ただに逢ふまでに

作者不詳

(巻13-3289)

雷丘

(いかずちのおか)

甘樫丘よりやや北方にあります。

小さな丘です。

でも、柿本人麻呂が歌にすると

さん然と輝くのですね…。

大君は神にしませば 天雲の雷の上に庵りせるかも

柿本人麻呂

(巻3-235)

甘樫丘入口

甘樫丘に登るスタート地点の一つです。

前方に誰もいないようですが、

もう少し先には

保育園児がワイワイ。

甘樫丘展望台1

甘樫丘から北方を望むと

写真のような風景が広がります。

左の小高い山は「畝傍山」

右の小さい山は「耳成山」

ここには見えませんが更に

右へ目を写すと「香具山」というように

この展望台からは「大和三山」が望めます。

甘樫丘展望台2

やや中央の山が「耳成山」

その右手の小高い丘が「天香具山」です。

上記写真と合成して見て頂けると幸いです。

舒明天皇の以下の歌を想起しました。

大和には群山あれど とりよろふ 天の香具山

登り立ち 國見をすれば

國原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ

うまし國ぞ 蜻蛉島 大和の國は

(巻1-2)

甘樫丘展望台3

上記写真の北方から

目を転じてやや南東を見渡すと

右のような飛鳥の現在の風景が

広がっていました。

紅葉が綺麗です。

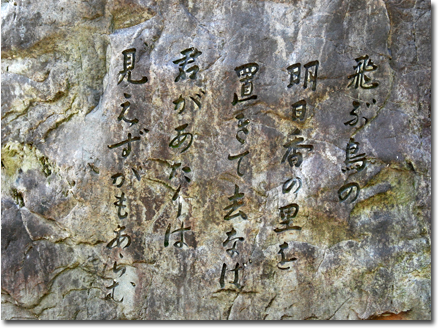

飛鳥の歌碑

甘樫丘へ移動中に、

道ばたに元明天皇の歌碑がありました。

藤原京から奈良遷都への

渦中に詠まれた歌なのでしょうか?

飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば

君があたりは見えずかもあらむ

(巻1-78)

飛鳥の町角

飛鳥の寸景です。

飛鳥川と甘樫丘

飛鳥川前方に見えるのは

甘樫丘です。

雷丘→甘樫丘移動中の

甘樫橋からの1ショット。

奈良県立万葉文化館の紅葉

万葉文化館、

なかなか素敵な建物でした。

昼食をここで摂りました。

飛鳥の里に似合った、

ゆるタイムの休憩でした。

水落遺跡

671年に中大兄皇子によって造られた日本最古の水時計の跡だとされています。

日本書紀に「皇太子、初めて漏剋を造り、

民をして時を知らしむ」の記述があったとか。

果たしてその場所は?となると

特定出来ていなかったそうです。

昭和50年代になり、この界隈に「家を新築」の

話が持ち上がりこの田畑の調査を開始。

予想外に、この遺跡が出現。

初めて、漏刻のその場所が判明。

飛鳥界隈、まだまだ

古代ロマンが潜んでいそうな…。

蘇我入鹿の首塚

飛鳥板蓋宮の大極殿で

中大兄皇子・中臣鎌足 VS 蘇我入鹿の

政争があり、結果入鹿は討たれます。

その時、入鹿の首はこの首塚まで

飛んできたとか…。

(巳乙の変=いっしのへん)

因みに、板蓋宮とこの首塚は

直線距離で、600mほどもあるでしょうか。

飛鳥ロマンの背景が

今尚田園地帯であることが

何よりも嬉しいです。

飛鳥寺

588年に百済から仏舎利(遺骨)が

献じられたことにより、

蘇我馬子が寺院建立を発願し、

596年に創建されました。

日本最初の本格的な寺院とか。

ここの飛鳥大仏は有名です。

私が訪問したとき、大勢の小学生が

見学中でした。

小原の里

このエリアは飛鳥寺の

東方にあります。

藤原鎌足の誕生地として有名です。

写真は、鎌足の母・大伴夫人の

墓所付近に建てられていた案内板です。

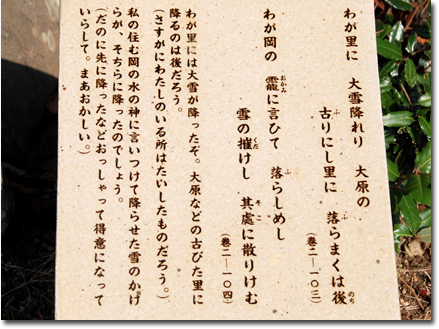

小原の里の歌

写真で「大原」とありますが、

現在は小原(おはら)の地名です。

天武天皇の歌

わが里に大雪降れり大原の

古りにし里に落らまくは後

(巻2-103)

藤原夫人(鎌足の娘)の返歌

わが岡のおかみに言ひて落らしめし

雪のくだけしそこに散りけむ

(巻2-104)

楽しそうですね…

藤原鎌足生誕地

彼は西暦614年、

この地・小原に誕生したと言われています。

大化の改新への功績により

「大織冠」という冠位を授与され

後、藤原氏の祖となります。

現在、写真の建物は

大原神社と呼ばれています。

藤原鎌足産湯の井戸

大原神社本殿右側を

更に奥へと進むと

一段下に

写真のような井戸が

目に止まります。

明日香の案内柱

写真のような立派な

案内柱があり、地図のみが便りの

旅行者には、確認の目印となり、

有難い存在です。

伝板蓋宮跡

このエリアは今以て謎の多いところです。

乙巳の変の舞台であったようですが、

今後の調査が待たれるところでしょうか?

天智天皇、天武天皇が

活躍された所でもあるのですが、

史跡地が何層にもあり、

発掘調査を複雑化しているようです。

石舞台

かの有名な石舞台。

向かって右側から石室に入れます。

エライ石物ですが、

どのようにして作り上げたのでしょう。

観光バスが乗り込み、

沢山の人々で賑わっていました。

飛鳥の一番人気でしょうか?

橘 寺

聖徳太子出生の寺として有名。

皇族・貴族の庇護を受け

栄えていたとか。

写真左がそれです。

往時の面影は薄いとしても、

中々の古刹の趣があります。

落ち着いたお寺で、

雰囲気が大好きです。

亀 石

何の目的で、何時つくられたのか、

今もって謎の石なのです。

あまり可愛いので、

お目々付近を触ってきました。

飛鳥路を散策するには

格好の道沿いにあります。

明日香村の路地裏

飛鳥に限らず、奈良ではこういう

黒の板壁のお家を見かけます。

風情があって落ち着きますね。

魅せられます。

高松塚古墳界隈

高松塚公園は広いです。

公園内を歩くのに

結構フーフーです。

高松塚古墳の壁画には

興味津々です、が、

私の理解は、那辺に?

飛鳥路の夕暮れ

飛鳥で迎えた初めての夕暮れ。

万葉人もこのシーンを

眺めたのかしら?

やっぱり、眺めたんでしょうね…

この空間を楽しみたくて

飛鳥までやって来たのかも知れません。

木の暗の夕闇なるに霍公鳥

いづくを家と鳴き渡るらむ

(作者:不明)

飛鳥駅

橿原神宮前駅をスタートして

丸一日、飛鳥を楽しみました。

帰りは、飛鳥駅に辿り着いての

帰路となりました。

しかし、電車の本数が少なく、

少々の不便を…

古代に遊ぶということは、

こういうことなのでしょうね。

「不便さ」が「妙味」