越後は、山古志村をスタートに、戊辰戦跡を中心に長岡、三条、寺泊、弥彦、三根山藩跡、村上、新発田、魚沼と

赴くままに遊ばせていただきました。

史跡巡りとは別に、「新潟は米所」を実感した旅でもありました。

山古志の山村風景

谷内六郎の絵の世界が

そのままのようなこの風景、

愛してやまない日本の原風景ですね。

現在(H30.5.1))の山古志村です。

山古志展望の御地

山古志をドライブ中、

この地ならではの風景に遭遇。

思わず車を止めました。

風景を楽しんでいると

写真のような木碑が

目にとまりました。

驚きました。

山古志闘牛場

訪問した日は、

闘牛の行われない日なので

写真のように閑散としていました。

詳細は下記のホームページで

ご覧いただければと思います。

長岡・光福寺山門

小千谷の慈眼寺での

和平会談決裂後、

開戦を決意した河井継之助。

長岡藩の諸隊長をこの地・摂田屋の

光福寺に集め、新政府軍への

開戦決意の演説をします。

光福寺山門前の標柱

戊辰戦争時、

長岡藩本陣となった

摂田屋にある光福寺

山門側にある標柱

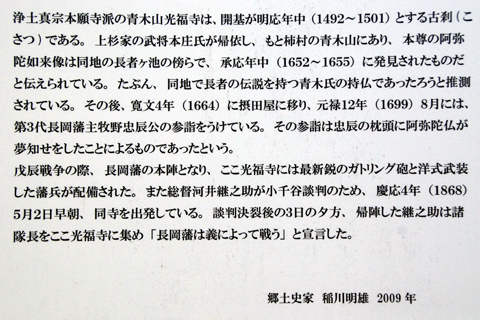

長岡・光福寺の説明

光福寺境内にある

戊辰戦争長岡藩本陣

「戊辰戦争長岡藩本陣」と

記されてある石碑

小林虎三郎標柱

「米百俵」で有名な

小林虎三郎の石碑が、

長岡市蒼紫神社境内内に

設置されています。

明治4年、

自らの多病ゆえに、

病翁(へいおう)と改名しています。

「具眼の士」とでも

称される方でしょうか…

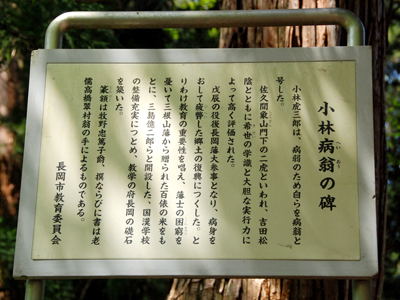

小林虎三郎の石碑

「小林病翁(へいおう)の碑 説明」

山本帯刀の標柱

小林虎三郎と同じ

蒼紫神社境内にある

山本帯刀の標柱

長岡訪問の折、飯寺で没した彼の遺品・

佩刀・陣羽織を…、と

探してみましたが、陣羽織は

探し得ませんでした。

佩刀は、陣没の地から、

宇都宮藩士の手を経て、

現在、長岡市郷土資料館に

展示されていました。

山本帯刀の石碑

「死して名を残す」、

そうした人でしたね。

彼の勇猛さにも、感服です。

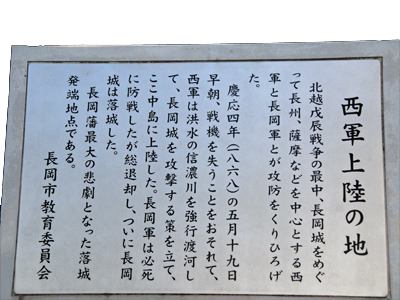

「西軍上陸の地」碑

慶応4年5月19日早朝、

大雨で増水した信濃川を

三好軍太郎率いる長州藩が

朝霧の中を渡河。

西軍は市街地になだれ込んだ。

長岡藩は主力を榎峠・朝日山に置き、

城の守りは手薄だった。

隙を突かれた格好で、

長岡城を手放してしまう。

この時から、北越戦争は、

敗退の方向へ…

「西軍上陸の地」の説明文

西福寺山門

(浄土真宗)

「維新の暁鐘」で有名

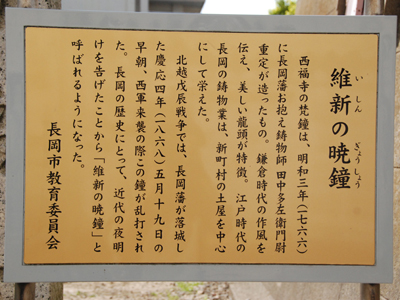

維新の暁鐘

北越戊辰戦争において、

長岡城が落城した

慶応4年(1868)5月19日の早朝、

西軍来襲の際、この鐘が乱打されたとか…。

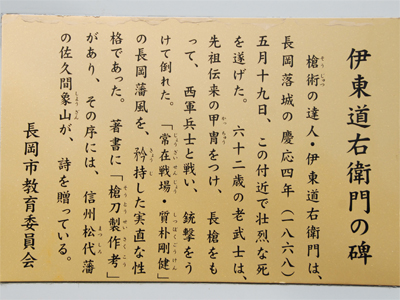

伊東道右衛門の石碑

「我こそは、牧野家家臣、伊東道右衛門なり。

腕に覚えのある者は、尋常に勝負せよ」

鎧を着用した老人が槍を構え

薩摩藩兵と対峙。

道右衛門の巧みな槍さばきに、

薩摩藩兵二人が刃に倒れます。

道右衛門の気迫に圧倒された敵。

しかし、

彼はその後、

集中射撃を受け絶命。

その時の道右衛門の勇猛果敢ぶりは、

後世の語り草となります。

「伊東道右衛門の碑」説明

長福寺本堂

戊辰戦争でこの長福寺は

戦場となり、当時の弾痕が所々に

散見されるとか。

長岡の地で落命した

信州龍岡藩士の墓・三墓が

懇ろに供養されています。

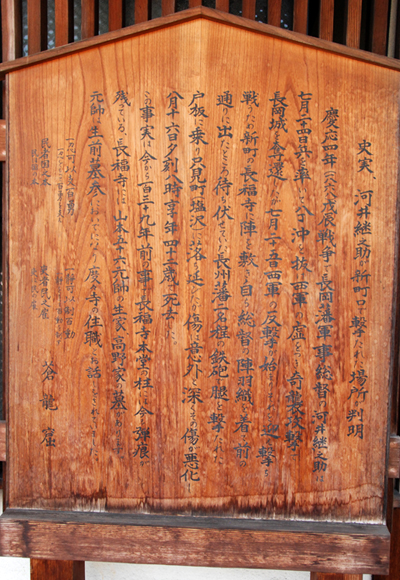

河井継之助被弾の場所

河井継之助は長福寺から出てきた

この蕎麦屋の近くで被弾。

それにより、長岡藩軍の士気も落ち、

長岡城が陥落、そして河井継之助も

その傷がもとで、

会津塩沢で落命。

八十里こしぬけ武士の越す峠

河井継之助、被弾場所にある

説明文

鬼頭熊次郎の碑

河井継之助の八丁沖渡河作戦で

その先頭に立ったのが、

鬼頭熊次郎。

だれもが不可能と思っていた

八丁沖横断作戦は成功。

長岡・日光社の近くに

建立されています。

長岡城の再奪還、無念です。

鬼頭熊次郎の石碑

鬼頭熊次郎の「顕彰碑」ですね。

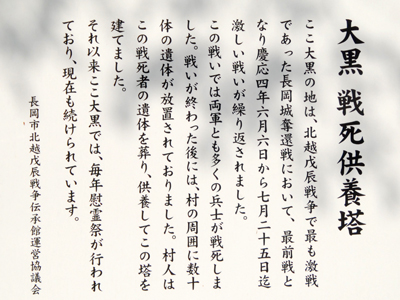

大黒戦死供養塔

長岡、大黒古戦場の

一角にあります。

詳細は

下の写真にて。

「大黒戦死供養塔」説明文

八丁沖古戦場石碑群

八丁沖の南側は

家々が立ち並び、

当時をイメージするには

少々困難ですが、北側は、

写真のような広がりです。

戊辰当時を勝手に

イメージしてみました。

「八丁沖古戦場記念碑」標柱

北越戊辰戦争伝承館

2012年5月26日、大黒町にオープンした

伝承館。

大黒古戦場パークに隣接した

この伝承館は、町民が書き残した

当時の資料や鉄砲の弾、刀、銃など

貴重な展示物も見られます。

館内の写真撮影はOKでした。

2Fバルコニー(写真正面)からは、

古戦場・八丁沖が見渡せます。

長岡城本丸跡

写真は、現在のJR長岡駅

西側にある、本丸跡の

石垣を模した史跡。

この位置、初めての者には、

少々わかりずらく、

終いには、側にある「交番」を訪問し、

聞いてみました。すると彼らもわからず。

もうエイッ!とばかりに

ムキになり探したら、

なんと目の前でした。(イヤハヤ~)

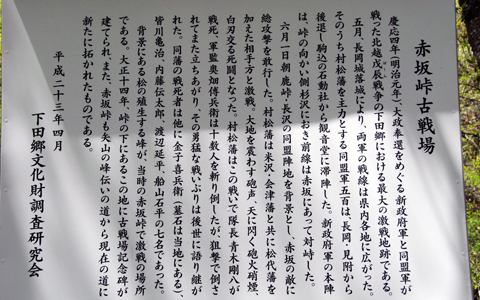

「赤坂峠」標柱

ついにやってきました、この峠。

山中にあるので、車でないと来ることは

不可能な場所です。

「車、様、様」です。

赤坂峠古戦場の今

「赤坂峠古戦場」説明文

長岡城が陥落した後、

戦場は、新潟県内に拡散。

結果、赤坂峠(新潟、山地)は、

村松藩・会津・長岡・

米沢藩などの佐幕系 と

薩長系(松代藩など)の

激戦地となりました。

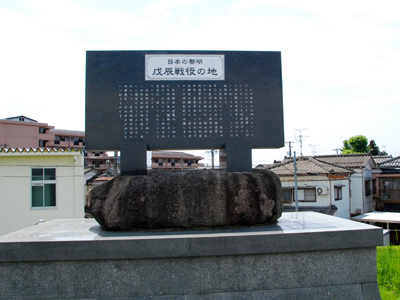

新潟・三条市

「戊辰戦役の地」碑

信濃川の支流、五十嵐川をはさんで

両軍の激しい銃撃戦がありました。

西郷隆盛の実弟も

この付近の戦闘で負傷、

その後戦死しています。

この石碑は

五十嵐川の辺に

建立されていました。

住吉神社(五泉市)

村松藩主堀直吉が

堀家の宗霊を祀り

村松藩五社として優遇された

神社の一つ。

この境内に、

「村松七士之碑 」が

建立されているので、 訪問。

村松七士之碑

村松藩内での、佐幕・尊王などの

時論を語る中、

元治元年(1863)藩士7人は

「正義党7人衆」を結成、

藩主に尊王策を上呈します。

しかし、門閥派政権に弾圧され

その議論は領外にも知れ渡る

結果を招きます。

苦境に立たされた村松藩ですが、

慶応3年(1867)5月19日、

7人は会津藩立合いのもとに

「処刑]という 結果となります。

三根山藩城跡

牧野忠成 (長岡藩初代藩主)の

四男定成を分家させ

スタートした藩。

陣屋という規模の藩庁と

察せられます。

幕末は宗藩・長岡藩の

窮状を鑑み、

「米百俵」を送ります。

このことに対する

宗藩、小林虎三郎の取計らいで、

「米百俵」は世の耳目を集めます。

松宮久左衛門墓所

弥彦村観音寺界隈の博徒・

観音寺一家の親分。戊辰戦争では、

自藩が官軍につくも、「聚義隊」を組織し、

佐幕派の「衝鋒隊」と共に会津藩に味方。

佐幕派敗勢の中、

会津藩への任侠に生ききる。

会津藩降伏後は、

故郷へ戻るも家屋敷は焼き払われ

一切を失う。

合掌

松宮久左衛門墓前の標柱

貞心尼草庵

古志郡福島村(現長岡市)にある

貞心尼草庵・閻魔堂。

良寛と貞心尼、

共に「良き理解者」を

得ることの素晴らしさを

感じさせてくれます。

貞心尼草庵石柱

草庵入り口に

建立されています。

常安寺

長岡市栃尾にある

上杉謙信創建の寺

・常安寺本堂

秋葉公園内の

上杉謙信座像

秋葉公園内には

天文20年(1551)常安寺の守護神として

上杉謙信が楡原より遷した

秋葉神社があります。

謙信座像は、

その神社の近くに建立されています。

虎千代の隠れ岩

越後の国の内乱で

虎千代(謙信)が刺殺に

狙われそうになったときに

隠れた岩とか。

栃尾と長岡間の道路改良工事の時、

この公園内に移転とのこと。

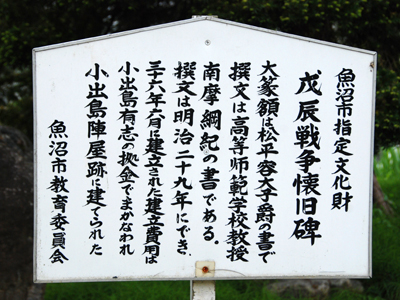

小出島陣屋跡(新潟・魚沼)

会津藩は越後の軍事上の要衝として

代官しかいなかった小出島陣屋に

町野主水を奉行とし、

西軍の来襲に備えました。

慶応4年閏4月27日早朝、西軍が来襲。

会津藩200名余v.s.西軍1000人余

結果、会津藩は六十里越方面へ敗走しました。

陣屋跡に建つ

「戊辰戦争懐旧碑」

鮭の町・村上

写真は、「千年鮭 きっかわ」の

店内・天井の梁に吊された

鮭の数々。

さすが、村上!、といった風情。

戊辰戦争での、

鳥居三十郞を想起します。

(あまり関係ないですね…)