函館では、荒天でもなく、折々太陽も顔を出してくれる、まずまずの天候で、感謝すべきでしょうか…。

今回の写真掲載順は、ほぼ巡り順になっています。

市営の住吉町共同墓地に眠る雑賀重村、小池毅、石川啄木をお参りした折には、津軽湾も望む絶好日和でした。

五稜郭跡

函館の五稜郭は、

単なる史跡に留まらず、

市民の憩いの場になっていて、

今尚、求心力のある場所と心得ました。

桜の季節などは、

見事なものです。

五稜郭タワーからの風景

タワーからの

五稜郭全景。

改めて、

武田斐三郎の

偉業を感じ入る次第です。

箱館戦争供養塔

箱館奉行所に向かう

入口付近に

この供養塔がありました。

戊辰戦争で

13,000余人とも言われる

死者を出したことに、

人智の限界を感じます。

龍馬ではないですが、緩慢ながらでも

武力ではなく、喧喧諤諤の論議を尽くし、

その上での、

御一新は成立したと考えますが、

これを読んで下さる皆様は

如何お考えでしょうか…

武田斐三郎顕彰碑

上記の石碑を過ぎて

間もなくに、この顕彰碑があります。

秀才ぶりが羨ましい限り…。

五稜郭の石垣

写真は、その石垣ですが、

函館山麓の立待岬から切り出した

安山岩や五稜郭北側の

山の石が使われているとか…

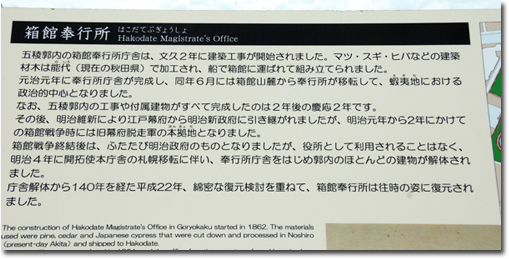

箱館奉行所(復元)

文久2年に建築工事が開始。

全て完成したのは、慶応2年。

明治4年、開拓使本庁舎は

札幌に新築され、奉行所庁舎などの

建物は解体されます。

平成22年に写真のような

往時の姿に復元されました。

箱館奉行所の説明板

亀田八幡宮

戊辰戦争終結の明治2年5月18日、

旧幕府軍の榎本武揚、大鳥圭介らが、

新政府軍の黒田清隆らと

降伏の誓約を交わした場所が、

ここ、八幡宮です。

五稜郭からは徒歩で、30分弱。

五稜郭のやや南西に位置しています。

写真は旧拝殿で、

現在、この写真左側に大きめの

新拝殿があります。

初詣や9月15日の例祭日には、

大勢の人で賑わうとか…

箱館戦争降伏式之地

2012年11月に、

刀をモチーフにした

「箱館戦争降伏式之地」記念碑が

有志によって建立されました

(題字は榎本武揚の曾孫・榎本隆充氏の揮毫)

亀田八幡宮の弾痕

建物の羽目板には、

箱館戦争戦闘の際の弾痕が残されていて、

激しさが窺い知れます。

この神社には、このような弾痕が

他にも何箇所か散見されました。

弁天台場跡

武田斐三郎の設計により、

不等辺六角形の軍事要塞として、

江戸幕府が1856(安政3)年から

約8年をかけて築造。

箱館戦争時、旧幕府軍陣地であったが、

新政府軍の攻撃で

1869(明治2)年5月15日に降伏。

現在は函館どつくの敷地内に

写真のような杭が残るのみ。

(下方に掲出の地図写真を参照)

永井尚志、松岡磐吉が浮かんできます。

幸坂(さいわいざか)

この坂道の最上部に

沢辺琢磨が婿入りした

山上大神宮があります。

また、箱館戦争時には、

桑名藩主・松平定敬の

御座所にもなっていたとか…

沖の口番所跡(松前藩)

江戸時代、松前藩は

藩財政を支える施策の一つとして、

船舶、積荷、旅人を検査して

規定の税金を徴収していました。

その役所・沖之口番所の跡。

現在は、

函館市臨海研究所になっています。

ペリー箱館上陸の地

この場所は、上記の

函館市臨海研究所の

すぐ側に位置しています。

ペリー会見所跡

嘉永7年(1854)3月に

ペリーは、幕府との間に

日米和親条約を締結し、

その直後に5隻の艦船を引きつれ

箱館に入港しています。

ペリーはこの地の有力商人・

山田屋寿兵衛宅で、

松前藩家老松前勘解由らと会見。

また、市中の調査や、

港内測量などを行い、箱館をあとにしました。

太刀川家住宅店舗

明治34(1901)年、

米穀商・初代太刀川善吉により

建築された土蔵造り2階建店舗。

煉瓦造り漆喰塗りの不燃建築。

現在はカフェを営業しており、

この建物は、国指定重要文化財とか。

ペリー会見所跡の

すぐ近くにあります。

新島橋からの函館港湾風景

「緑の島」に渡る新島橋からの

港湾の風景。

右手白い建物の黒い矢印は

「新島襄海外渡航の地碑」のある

場所になります。

中程左よりにあるのは

函館の赤レンガ倉庫群です。

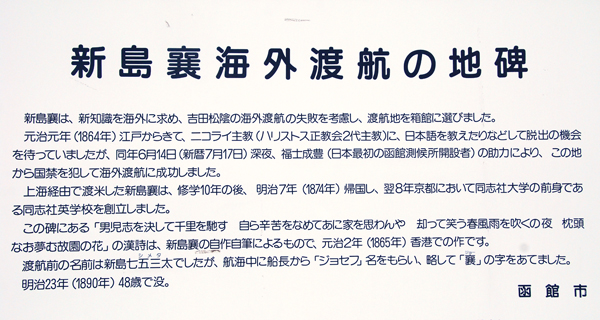

新島襄海外渡航の地碑

正面の石碑がそれです。

新島襄海外渡航の地碑の説明

新島襄の渡航は21歳。

まさに「青雲の志」

パワーに感服!

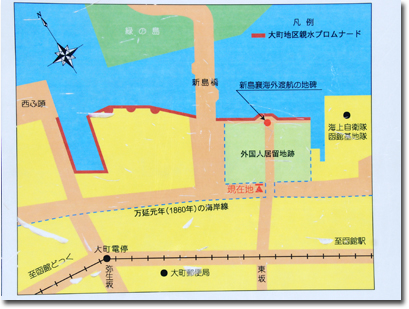

新島橋界隈の現在地図

上掲の「渡航の地碑」近くにあった

地図を写真に。

万延元年の海岸線は

大分内側にあったんですね。

下の写真地図を参考にしていただくと

理解できると思うのですが…

函館古地図

写真にあるように

万延元年の函館の地図です。

上掲地図の側に掲示されていました。

函館開港後の地図で

興味深いですね。

地図中の外国人居留地は、埋立で、

アメリカ人6、イギリス人3、

ロシア人1に貸渡したと

函館市史デジタル版に

記されています。

この外国人居留地は、

大町居留地と呼ばれていて

新島襄は、この居留地から

一路アメリカへ!

地図中の白い文字は,当方が入力

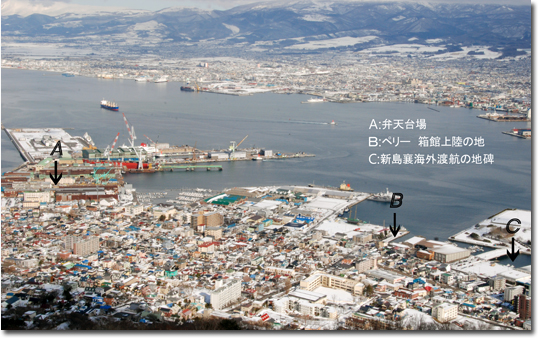

函館山からの景観

函館港の西側部分

写真中の文字、記号類は

勝手に記させて頂きました。

基坂(もといざか)

海側を背にしての基坂。

正面の建物は

旧函館区公会堂

明治43年に建てられた

左右対称のコロニアルスタイルの建物。

往年を彷彿とさせる華麗な姿に

函館市民は

「元町のランドマーク」と呼称。

諸術調所跡

基坂を上り始めると間もなく、

右手にこの諸術調所跡が目に入ります。

教授は武田斐三郎で、

蘭学、測量・航海・造船・砲術・築城・

化学などを教えた実践重視の教育機関。

門人には、前島密(郵便制度創始者)、

井上勝(鉄道制度創設者)など

明治日本の牽引役を担った人々がいます。

宇須岸(うすけし)河野館跡

「函館の始祖」といった所でしょうか。

この地は、津軽の豪族・安東政季に従って

この写真の場所に移り住んだ

安東家臣・河野政通の

館跡でした。

その館が箱形だったので、

「函館」の地名もここから誕生。

この館は、やがてアイヌに襲撃され

一族は松前の方に移動してしまいます。

140余年の年月を経て、松前藩の誕生へと

歴史は進んでいきます…

ペリー提督来航記念広場

安政元年、5隻の艦船を率いて

来航したペリー提督の姿を

忠実に再現したペリー銅像とか。

制作者は、函館出身で

ローマ在住の彫刻家・小寺真知子氏。

旧イギリス領事館

建築は大正2年。

昭和9年まで領事館として

使用される。

現在は開港記念館として

一般公開。

ティールームや売店も併設。

旧箱館奉行所の

やや坂下にあります。

旧函館区公会堂

素敵な建物ですね。

明治40年の火事で焼失した町会所を

函館豪商・相馬哲平はじめ

市民の寄付で再建。

素晴らしい!

内部の装飾も豪華で、

国の重要文化財に指定されているとか…

手前側は旧箱館奉行所跡です。

旧箱館奉行所跡(1)

現在は函館・元町公園になっています。

江戸時代以前からも

この界隈は函館中心地だったのでしょう。

函館港を見渡せる奉行所は、

見方を変えれば

海からの砲撃に無防備と

言う事になるのでしょう。

やや奥地となる五稜郭建築の理由も

この辺にもあったとか…

旧箱館奉行所跡(2)

旧箱館奉行所跡を

西側から写してみました。

元町公園→函館ハリストス正教会へ

この通りは、函館の

観光メインストリートとでも

称せられる通りでしょうか。

しかし、冬季はご覧の通り。

道の向こうに

ハリストス正教会が待っています。

昼食(at 茶房菊泉)

上掲の道の中程にあった、

お店です。

古民家風で、

この写真を写した後ろは

囲炉裏がありました。

和風スパゲティを頂戴し、

おまけに調子づいて

お汁粉まで…

食べ過ぎですね。

八幡坂

函館観光の

人気スポット!

この坂で、ロケも折々あるとか、

肯けますね。

本当に絵になる坂、と

見とれていました。

正面の船は

青函連絡船記念館・摩周丸、

その右手がJR函館駅。

函館ハリストス正教会

詳細については

サイトをどうぞ。

この教会に

幕末の沢辺琢磨を

思い出します。

彼は、武市端山の妻・富子と従弟で、かつ

龍馬の従弟だったんですね。

建物がエキゾチックで

ステキです。

亀井勝一郎生誕の地

私たち年代は、受験の時

彼の評論文で悩まされました。

難解な文章で、しかし

味わいのある文章、懐かしいです。

ここ函館で誕生とのこと、

初めて知りました。

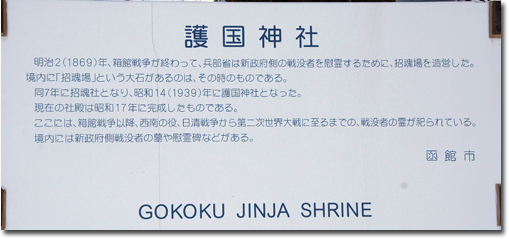

函館護国神社

箱館戦争での新政府戦死者を祀る

「招魂社」として、明治2年創建。

途中、神社の名称を変えながらも

昭和29年に

「函館護国神社」に。

赤が映えますね。

函館護国神社の説明

護国神社坂

護国神社を背に立つと、

写真のような風景が。

市電と直角に交わっています。

道幅の広さは

火防線としての役割も。

ふもとには、豪商・高田屋嘉兵衛の銅像が立ち、

その先をもう少し進むと

嘉兵衛の邸宅跡があります。

この坂、下りていきましょう!

高田屋嘉兵衛の銅像

護国神社坂を下ってくると

写真のような嘉兵衛の

銅像に遭遇します。

銅像は、函館開港100年を

記念して、昭和33年に建立。

銅像のイメージはロシアの軍艦ディアナ号が

捕らわれのゴローニンを引き取るため、

箱館に入港した際

立会った嘉兵衛の姿とか。

高田屋嘉兵衛邸宅跡

嘉兵衛は、

北洋漁業の先駆者として歴史に

名をとどめますが、

「箱館発展の恩人」と

称される側面も併せ持っています。

私財を投じての

箱館への社会貢献度が甚大で

「箱館の嘉兵衛か」、

「嘉兵衛の箱館か」と言わせています。

写真は、高田屋御殿と呼ばれた邸宅跡

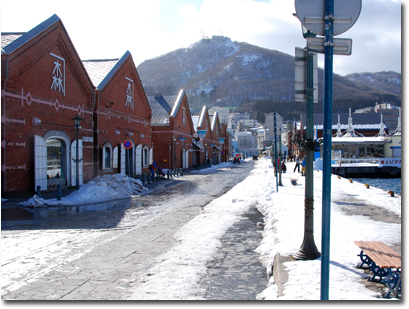

金森赤レンガ倉庫群

建物は明治末期のものとか。

建物内は、ビヤホール、

レストラン、ショッピングモールなどが

所狭しと並んでいます。

中国からの観光客が

大勢訪れていました。

函館 住吉町共同墓地

この道を真っ直ぐ奥へ進むと

立待岬が待っています。

しかし冬季は通行止めのようで、

車は入れません。

この墓地に

坂下の方から順番に

小池毅、雑賀重村、石川啄木が

眠っています。

この道左手には

津軽海峡が渺々と

広がっていました。

青空も、のぞいてくれました。

小池毅墓所

会津藩侍医・小池求真の三男として

北海道歌棄郡有戸村に誕生。

後、医学を志し北里柴三郎に

師事するも細菌研究をめぐり

破門同様の身になる。

やがて、ペスト流行の台湾に

派遣され、その最中、自身も罹患する。

背景は、津軽海峡

合掌

石川啄木一族の墓所

啄木の両親、妻、そして

子供達が眠る。

不来方のお城の草に寝ころびて

空に吸われし十五の心

不来方は南部氏の居城・盛岡城のこと。

授業をサボって時々

この城跡で遊んだんでしょうね。

大好きな和歌です。

合掌

雑賀重村墓所

手前側に三基並んでいますが、

雑賀重村の墓は

一番左側です。

合掌

雑賀重村墓所からの津軽海峡

墓参の後、

墓所の傍で

背を向けると

写真のような風景が

広がっていました。

重村さんから

頂戴した世界のようで

嬉しくなりました。

碧血碑

函館山の南面 麓に

ひっそりと佇んでいます。

あまりにも寂しげな山中なので

行く事をためらっていましたが、

相棒が偶々、谷地頭の

電停までやってきたので、

意を強くし、是非に、と

お参りしてきました。

上掲した函館護国神社との対比に一考…。

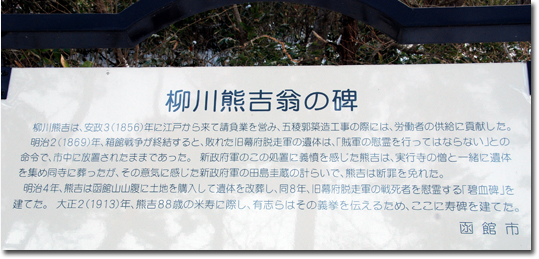

柳川熊吉翁之寿碑

碧血碑の左手傍らに

写真のような柳川熊吉の寿碑がありました。

詳細は下掲の説明を。

函館戦争後の死体放置に、

義憤を感じた柳川熊吉は

実行寺の僧らと共に

実行寺などに仮埋葬。その後、函館山の

この地に改葬します。

その2年後に碧血碑が建立されます。

死体埋葬の不許可、

明治維新の裏面の冷酷さを感じます。