福島、知内、木古内、函館、森を一巡してきました。

念願の矢不来は、暴風雨のため散策が不可で通過のみ。

また、函館は2,3ヶ所のみで今回の史跡巡りの幕を閉じました。

次回こそは…。

伊達市迎賓館

亘理・伊達邦成が家臣250人とともに

入植したのが、明治3年(1870)

。

早期の入植故に、

その苦労も大変だったようです。

この建物は、伊達亘理の

労苦の結晶でしょうか…。

「伊達小史」を読んでいると、

邦茂の母・貞操院保子も

スゴイ女性と感じ入りました。

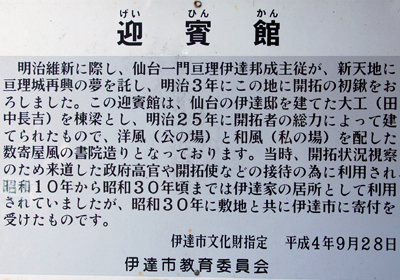

迎賓館案内板

迎賓館側にある案内板

伊達邦茂銅像

伊達氏より寄贈された

7,000坪の敷地に

伊達邦茂像があります。

開拓に当たり

大変な労苦をされたようで、

家老の田村顕允とともに

顕彰されています。

田村顕允銅像

伊達邦茂銅像と並んであります。

開明的な方のようで、

伊達移民団への尽力は

いかばかりか…。

殉節碑

「主君には罪あらず。抗戦の罪は全て自分」

と会津藩の全責任を自ら負い自刃した

萱野権兵衛の殉節碑です。

ニッカウヰスキー北海道工場・余市蒸溜所の

ほど近くにあります。

吉田農園・現当主

早朝のお仕事の最中、

お邪魔して、余市のリンゴのことを

いろいろ聞かせていただきました。

果樹園内にある明治からの現役の

リンゴの木を拝見させていただきました。

下の写真がそれです。

その節はお世話になりました。

「緋の衣」のリンゴの木

明治の余市で生まれたリンゴ。

現役です。

北方の地で、寒いせいか、

甘さがあり美味しいとのこと。

一度是非食してみたいですね。

毎年10月半ば過ぎ、

札幌三越で

北海道の収穫祭があり

出品されるとのことです。

開村記念碑

会津藩士達が

この余市に入植して50年を記念して

大正9年に余市在住の

会津藩士や子孫等によって

建立された碑です。

以前、この地に入植間もない頃に

建てた学校「日進館」があったとか。

作開・観音寺

南作開にある観音寺。

会津藩士・小池求真の次男・清次郎が

この地に入植し、この地で亡くなりました。

この寺の裏山に土葬されているとのこと。

口碑によると

土地の人々に人望があり、

熊野神社建立に際し、ご自分の土地を

寄進されたとのこと。

この寺の墓地には、明治4年に入植した方々の

お墓も散見されます。

小川弾治墓所

観音寺で小池清次郎の墓を探していたとき、

明治4年に斗南藩から入植した

小川弾治の墓に遭遇。

そしてその直ぐ近くに、同じく入植された

山下喜平の墓も。

全く予期せず、驚きました。

そして参拝させていただきました。

合掌!

山下喜平墓所

上記にも記しましたが、

予期せず、明治4年に入植した

山下喜平の墓に遭遇。

合掌!

作開・熊野神社

先ほどの、小池清次郎が寄進した土地に

写真のような熊野神社があります。

この鳥居に到着するまで、

9号線からかなりあぜ道を歩きました。

道々、カタクリの花が満開に

沢山咲いていました。

踏まないように、ソロリソロリ…。

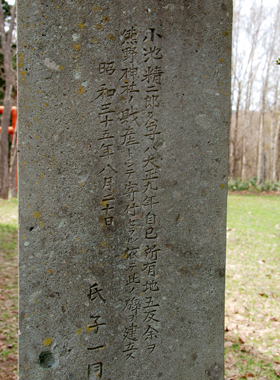

頌徳碑

小池清次郎の頌徳碑。

熊野神社の本殿左側にあります。

頌徳碑裏側

碑の裏面には左のような文言が

刻まれておりました。

熊野神社敷地

神社北側から、敷地全体を

写してみました。

かなり広いですね。

右手端に赤い鳥居が見えます。

黒松内町の田野

9号線から見た田園風景

後方の山は長万部岳でしょうか?

朱太川

黒松内、作開を潤す朱太川。

訪問したときは、

雪解けで、

水は滔々と流れていました。

南作開田野

明治4年に入植した

会津藩士達が苦難を重ね

開拓した土地であると思うと…、

佇立し、しばし眺めていました。

作開バス停

斗南藩士が苦難の日々を送った作開。

その土地の文字が欲しく、

このバス停が目に付き、

思わずワンショット!

歌棄の浜辺の神社

歌棄郵便局の手前に、

不明(文言が見あたらない)の

神社がありました。

神社の向こうは、寿都湾。

明治期に歌棄に入植した

斗南藩士も参拝したのでしょうか…。

寿都湾の今

上記の神社の左横には

写真のような景色が展開。

かつてはニシン漁で賑わった浜。

斗南藩士も漁期には

「日雇いで漁師の手伝いをした」と

黒松内町史は語っています。

丹羽村共同墓地

丹羽五郎の墓所は、

コンクリートでできた道の(写真白い部分)

最上地にありました。

一族の方々が眠っておられました。

丹羽五郎の墓所

上記の写真コンクリート部分を

登りきった左手に

丹羽五郎の墓がありました。

会津を後にして、

異郷で生きる決意をした五郎。

会津藩士の無言の勁烈さを感じます。

能教寺

丹羽五郎の曽祖父

・丹羽能教の諱より名付けられた寺。

敷地は全て丹羽五郎の寄付によるものとか。

寺は、説教場としてスタートし、

仮称で「能教寺」としました。

昭和3年8月30日、

丹羽五郎が76歳で死去する7日前に

正式に寺号を「能教寺」と定めたとあります。

丹羽五郎胸像

玉川公園入口の右手に

写真のような胸像が建てられています。

玉川神社階段

正面階段です。

数えてはいないですが、相当の段数。

日々の鍛錬が不足しているので、

半分近くも登るとヘトヘト。

この階段、中程左手に

白虎隊遙拝所があります。

更に進んで、最上地右手奥に

玉川神社社殿があります。

会津白虎隊玉川遙拝所

丹羽五郎は、飯盛山に散った隊士19名の霊を

郷里の会津若松の地にあるが如くに、

大正13年(1924)7月、

この地に白虎隊遥拝所を建立しました。

白虎隊士の有賀織之助と永瀬勇二は

丹羽五郎の従兄弟とか。

玉川神社

丹羽五郎が、信仰心の涵養こそが

開拓を進めるうえで団結力の根拠となると考え、

小さい祠を作ります。

標柱を設け

「稲荷大明神」を祀り

玉川神社と称したのが

始まりであったと伝わります。

瀬棚(せたな)の田野

玉川公園近くにある

能教寺からの瀬棚の田園

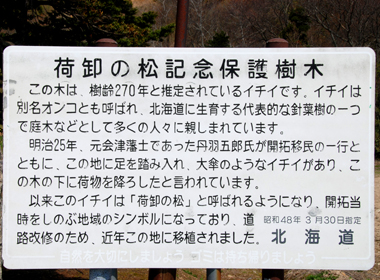

荷卸の松

明治25年3月21日、丹羽村開拓の祖・

丹羽五郎が、最初の開拓移民一行と共に

開拓地に入った時、

この樹下に荷物を下ろし、

小屋掛けして露宿を数日。

後、この樹を「荷卸の松」と命名し、

開拓の記念樹として

今に伝わります。

「荷卸の松」説明板

上記の樹木の説明が

記されていました。

熊石の港

箱館戦争時の松前藩主・松前徳広が

榎本軍に追われ、

青森へと逃亡した港・熊石港

館城からは50kmほどあります。

病身(肺結核)を押して、50kmの逃亡とは…

乙部港

乙部港の今です。

「箱館戦争官軍上陸の地」碑の

左側にある説明板には、

官軍上陸に手助けした乙部漁民を

中心とした文言が並んでいました。

当然かしら…。当地なのだから…。

また乙部港は

江戸中期頃から

ニシン漁で賑わったとか…。

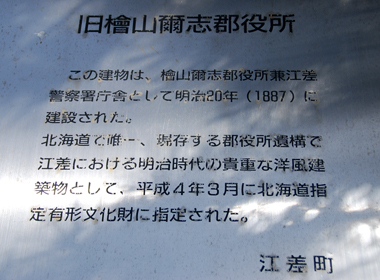

旧檜山爾志郡役所と嘆きの松

郡役所と警察署の業務を執り行なう建物として、

明治20年(1887)建立。箱館戦争の頃には

無かった建物ということになります。

榎本、土方がこの地から沈みゆく開陽丸を

眺めた時は、この地は無人の

檜山奉行所だったとか。

土方は目の前にあった写真の松の幹を

何度も拳で叩き、

開陽丸の沈没に落涙したと伝わります。

旧檜山爾志郡役所の説明

旧檜山爾志郡役所のことについて

記されています。

開陽丸沈没地点からの

旧檜山爾志郡役所

開陽丸沈没地点付近からの

郡役所(矢印)を写真に収めました。

開陽は、こんなに陸近くへと

押し上げられたのですね…

江差・護国神社

日本海をはるかに眺める小高い丘の上

護国神社があります。

境内には92名の新政府軍の霊を祀った

戦没者墓所がありました。

箱館戦争で松前藩士として勇名を馳せた

隊長今井興之丞、法師武者・三上超順らが

眠っていました。

今井興之丞の墓

護国神社右手に

彼の墓がありました。

館城攻撃で

「もはやこれまで…」と

自刃して果てます。

江差の街並み

この通りは

「いにしえ街道」と名付けられています。

とても古風で、落ち着いた町並みです。

手前の建物は

「北海道新聞社 江差支局」の建物です。

能登屋の坂

江差で土方歳三が宿泊した能登屋が

この坂の途中にあったので、

この名前ができたとか…。

「いにしえ街道」より撮影。

横山家

現在の建物は今から約160年前に

建てられた家屋で、昭和38年に

北海道の文化財指定を受けたとか。

母屋と四番倉にはニシン漁全盛期の頃の

生活用具などを陳列。

右側が食堂部分で

名物「にしんそば」を食することができます。

開陽丸のレプリカ

オランダで建造されて

1年7ヶ月後の明治元年(1868年)11月15日、

江差沖で座礁、沈没の開陽丸。

それから124年、平成2年4月に

実物大で江差港に再現されました。

乗船してみると、臨場感タップリで、

楽しいです。

開陽丸甲板

最 大 長:72.80m

結構な距離です。

開陽丸内部

開陽丸入口すぐの

左手に写真のような大砲の列。

最手前が海底から引き揚げられた本物。

人形がいて

砲撃寸前のもようを

伝えていました。

開陽丸内部

弾丸の倉庫

折戸浜

明治2年4月17日、松前の旧幕府軍500名は、

江差へ向けて出陣しますが、

新政府軍1,500名と松前折戸浜付近で遭遇。

この時、40名以上の戦死者を出した榎本軍。

この激戦で、「4月17日、会津遊撃隊・

安部井政次戦死」と松前町史に記されています。

「政治」の字が「政次」になっていましたが…。

海潮到枕欲明天

感慨撫胸獨不眠

一劍未酬亡国恨

北辰星下送残年

松前城からの海

松前城から松前湾を望む。

松前城の石垣

松前城の南面の石垣に

箱館戦争での弾痕が

写真のように残っていました。

弾痕は、新政府軍側からか、

榎本軍側からか、

判然としないとのこと。

法華寺山門

法華寺山門から眺めた松前湾。

11月4日、松前藩攻略の旧幕府軍は、

法華寺の墓地に大砲を備え付け、

松前城を砲撃。

土方の戦略であっけなく攻略。

松前城とは、

隣り合わせのように近い。

毛利秀吉墓所

明治元年11月2日、

法界寺(松前藩本陣)に攻め入った

旧彰義隊士毛利秀吉は、福島で銃撃に倒れる。

その後、この福島に翌年4月まで駐留した

旧会津藩士諏訪常吉が、

墓石を建立したものと考えられている。

蛇足ですが、近くに道の駅があり、

焼きたての「殻付き牡蠣」を食べました。

メチャウマ!でした…

武揚松

知内町にある武揚松。榎本武揚が、

箱館戦争の時に植えたと伝えられている松です。

小林商店のおばちゃんに

場所を教えていただきました。

「ああ、裏にあるよ!」

写真に納めて戻ると

「ちゃんとあったでしょう!」

「はーい、ちゃんとありました。

ありがとうございます!」

萩茶里

土方歳三など榎本軍が野営した所。

しかし松前軍の鈴木織太郎の夜襲にあい

松前軍の勝利となる。

松前軍の勝利は、この時だけ。

現在の地名は「湯の里」に変わっているが、

橋の名前にその名残を留めている。

星恂太郞激戦の地

4月20日未明、木古内の戦闘はスタート。

星恂太郞、武藤清秀ら額兵隊が

死力を尽くして戦った稲荷山付近。

薬師山

4月12日、大鳥圭介が

伝習隊、額兵隊各一小隊を率いて木古内に入営。

4月13日早朝から開始した戦闘で、

白馬を木古内の薬師山の頂きに立て、

全軍を指揮したといわれています。

その薬師山が写真右側の山。

強雨のため、山に登れなかったのが

残念無念。

咸臨丸終焉の碑

木古内のサラキ岬に建つ

咸臨丸終焉の碑。

禅燈寺山門

明治後、庄内藩士が

木古内に入植した時に

建立されたお寺のようです。

すぐ近くには「鶴岡小学校」と、

庄内地方の鶴岡と同名の

学校があります。

また同寺の一角には

庄内藩士・松本十郎の石碑がありました。

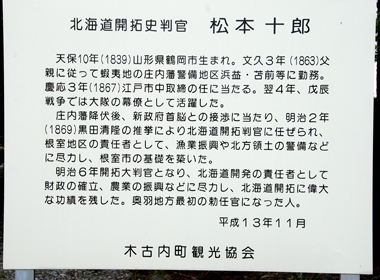

北海道開拓使大判官

松本十郎説明板

松本十郎は、

初期の開拓行政に尽力。

原住民の信用を得、

「アツシ判官」の異名をとります。

明治7年、黒田清隆とアイヌ擁護について

意見が対立。同9年官を辞し鶴岡に戻り

晴耕雨読の生活に入ります。

帰郷後、自費で戊辰戦争戦死者の招魂碑を

建立しています。

公平無私の良い方ですね…。

「中島三郎助父子最後の地」碑

木鶏の如く散った

中島三郎助の最期の地・

千代ヶ岡陣屋跡を

訪ねました。

念願が叶い嬉しかったです。

「中島三郎助父子最後之地」案内板

函館税務署近くに建つ

案内板

雨降る中でのワンショット!

写真暗いですねぇ。

土方歳三最期の地・一本木関門跡

「死所を得る」ことに

“美”があるなら、

まさに、実践の人ですね。

細川ガラシャ夫人を想起します。

高龍寺

明治43年に完成した山門は、総ケヤキ造り。

東北以北最大の山門といわれ、

見事な彫刻が施されています。

箱館戦争の時、

榎本軍の箱館病院分院でもありました。

傷心惨目の碑

榎本軍の箱館病院分院(高龍寺)に、

新政府軍の先鋒隊が乱入。

傷病兵らを殺傷し、寺に放火。この時、

会津遊撃隊の多数が犠牲になったとのこと。

そうした会津藩士を供養するため、

雑賀重村(孫六郎)などの尽力により、

「傷心惨目の碑」が明治13年に建立されます。

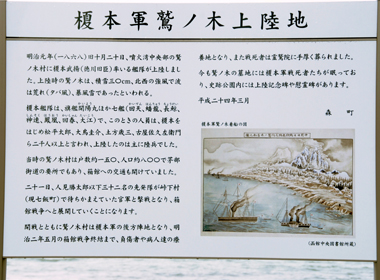

榎本武揚上陸の地・

鷲ノ木の風景

「蝦夷共和国」設立を夢見て

北海道に向かった榎本らの艦隊は

道南の鷲ノ木海岸に投錨します。

その地がこの写真になります。

碑はできたてのホヤホヤで、

平成24年4月とありました。

榎本武揚上陸の地の

案内板

判読が厳しいところですが、

鷲ノ木上陸の地の説明です。