春もほころび始めた3月中旬、伊豆の下田、松崎、戸田と巡ってきました。

史跡案内という観点から、記しますと、

下田は、とても案内板など(石碑も含めて)わかりやすく、立派で、

よそ者の私などには、訪ねやすい町でした。

吉田松陰・金子重輔

踏海企ての跡

吉田松陰らは、

下田・弁天島から

密航を企てようとした。

その地に建つ木碑

密航企ての地

上記の木碑から少し

バックした位置からのショット。

弁天島付近の海

海の遠方に見える山々。

山容は、松陰の頃と変わらず…、ということでしょうか。

影になっていて、

漕ぎ出しやすかったのでは?

「踏海企ての跡」説明

柿崎弁天島の祠から

少し離れた所に建つ

説明板

松陰らの乗艦を拒否したペリーは、

『国法を犯してまで、生命を賭し、

知識を世界に求めんとする

日本人の性質なれば、

日本の前途多望なり』と

語っています。

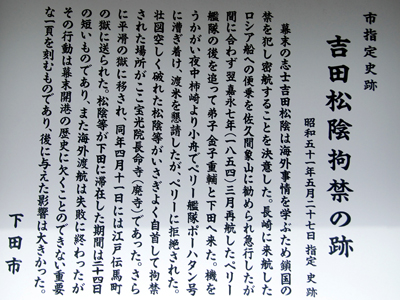

吉田松陰拘禁之跡

渡米の夢が破れた松陰は

自首して、この地に拘禁。

吉田松陰拘禁跡の説明板

上記碑の横に建つ説明板

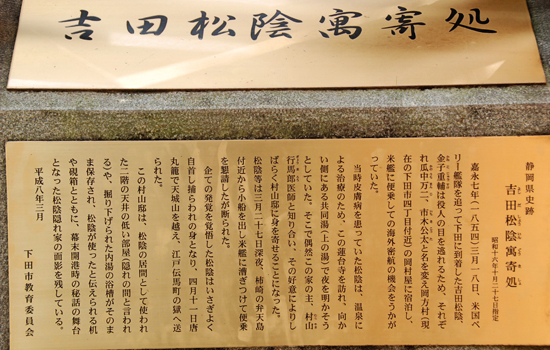

吉田松陰寓寄処

写真は、医師・村山行馬郎

(ムラヤマギョウマロウ)邸

村山医師と共同湯処で、

遭遇した吉田松陰は、

渡航までの間、

しばらくこの家で世話になる。

松陰寓寄処の説明板

医師・村山行馬郎と遭遇した

経緯や、彼の密航の前後を記した、寓寄処(グウキショ)前に建つ碑。

吉田松陰 隠れの間

村山邸に滞在中、

松蔭が居間として使った

二階の天井の低い部屋。

二階隠し部屋への階段

正面の階段を外すと

その二階部分は隠し部屋となり、

吉田松陰は、密航まで

その部屋に隠れ住んでいたとか。

蓮台寺の共同湯

当時皮膚病(疥癬)を患っていた

松蔭は、温泉による治療のため、

この蓮台寺の共同湯を訪れる。

写真にあるこの共同湯で

夜を明かそうとしていたところ、

村山行馬郎医師と遭遇。

後に、その村山邸に

身を寄せることになる。

村山邸とは、狭い道を挟んで

向き合っている。

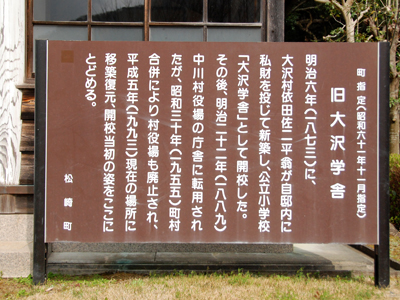

旧大沢学舎

伊豆松崎にある

「道の駅花の三聖苑」の

敷地に移築され写真のような

状態で保存されている。

詳細は以下の説明板で。

旧大沢学舎説明板

説明は省略させていただきます。

依田勉三の写真

道の駅「花の三聖苑」内にある

「大沢学舎」復元の建物内に、

左の写真が展示されて

ありました。

松崎町大沢地区は、

帯広開拓の祖・依田勉三の

生まれ故郷。

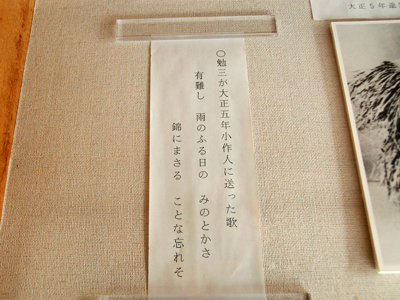

依田勉三作の和歌

途別の黒田温泉で

水田開発成功の宴を催す

その時に作られた和歌。

有難し 雨のふる日の みのとかさ

錦にまさる ことな忘れそ

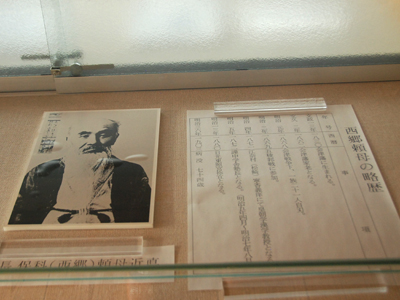

西郷頼母

旧大沢学舎での展示に

会津藩家老・西郷頼母の写真と

略歴が展示されておりました。

彼は縁があって、釈放の後、

この松崎の謹申学舎で塾長を

そして漢学などを

教えていました。

明治5年から2年程在籍とか。

岩科学校

明治13年9月に完成した

伊豆最古の小学校。

なかなか瀟洒な感じがします。

正面の岩科学校の扁額は

三条実美の筆によるとか。

天然寺

岩科学校の創案者であり

岩科村戸長・佐藤源吉の招きで

会津藩士・山口磐山は、

岩科学校の教員となる。

彼は岩科学校に隣接する

この天然寺で慎独塾も開塾。

明治16年、死去。

門下生らによる墓が、

この天然寺に建立される。

謹申学舎跡

掛川藩の領地であった

松崎町江奈地区に、

江奈陣屋がありました。

その陣屋跡に、西郷頼母を

塾長とする謹申学舎が誕生。

その学舎跡近くに、

この舟寄神社があります。

土屋三余邸

松崎が生んだ幕末の

漢学者で、偉大な教育家・

土屋三余の邸宅。

現在はユースホステルを

開業している。

ディアナ号の錨

下田を訪れた際、安政地震による

津波で大破したディアナ号。

宮島村(現、富士市)沖で沈没。

後年、沈没船が漁業に支障を

来すということで

昭和29年に引き揚げられ、

富士市に保管されました。

昭和53年に、戸田村に寄贈され、

現在は、戸田造船

郷土資料博物館に

展示されています。

重さは、約4トンほどとか。

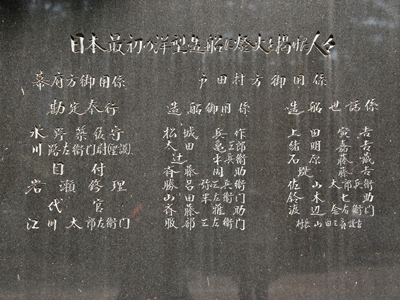

日本最初の洋型造船に

燈火を掲げた人々の碑

ヘダ号建造に関わった

当時の勘定奉行、

代官、船大工諸氏の名が。

船大工・上田寅吉、鈴木七助らは

後に長崎伝習所へ。

又、緒明嘉吉の子・菊三郎は

横須賀の浦賀ドック開設など、

「ヘダ号」建造に関わった

人々は、日本の近代造船の

礎となりました。

宝泉寺

戸田村で、ディアナ号の代船を

造船中、プチャーチンはここを

宿舎とする。

日露の交渉や造船の指揮を執り

下田へも出張したりと、

忙しい日々を過ごしている。

日本洋式帆船発祥記念碑

戸田牛ヶ洞にある

「戸田号」造船地の碑

背景の海は、戸田港