山形藩を挟んでのこの両藩、意外な縁があるような…。

以前から、天童藩・吉田大八に惹かれるものがあったので、

墓参の帰郷に、ついでながら、立ち寄らせていただきました。

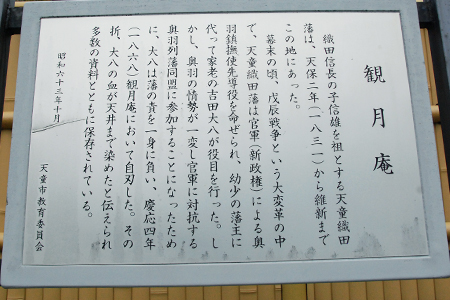

観月庵説明

幕末の天童藩は、

織田信雄を祖と

しているようです。

観月庵

妙法寺本堂の右脇にある観月庵は、

天童藩家老・吉田大八が切腹し、

果てた場所です。

綺麗に整備、管理されており、

今回庵内に入る事が

できました。

下記の写真がそれです。

観月庵内部

正面写真が吉田大八です。

庵の外が写り込んでいて

見にくいこと、ご容赦ください。

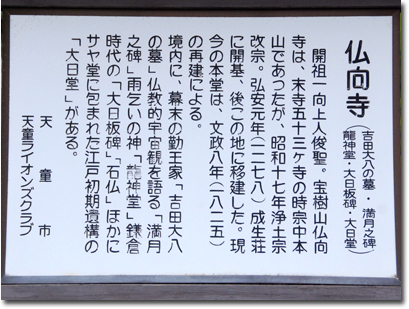

仏向寺山門

浄土宗のお寺で、

境内が結構広いです。

戊辰の頃には、天童藩の

重臣会議なども折々開かれた

場所でもあるとか。

本堂左手側に

吉田大八の墓があります。

仏向寺の説明

そのままに。

吉田大八の墓所

観月庵で切腹に至る経緯は

サイトなどに詳細に

述べられているので

省略させていただきます。

「錦の御旗」の符牒に

翻弄された悲運を

歎息せずにはいられません。

合掌!

建勲神社の幟

織田信長を祀っている神社で、

天童城のあった

舞鶴山の麓にあります。

天童特産の将棋駒は

天童藩の下級武士救済のため、

始められたとか。

いずれの藩も懐事情は

大変だったんですね。

この幟の文字は

高橋泥舟。

さすが、幕末三舟の一人・

泥舟の筆跡はお見事ですね。

建勲神社正殿

信長の命日6月2日には

「信長公祭」を開催

因みに、お神酒は、

ポルトガル人宣教師が持ち込み、信長が好んだとされる赤ワイン。

ここは天童なので、

地元産の赤ワインが奉納されるとか。

上山城

現在の上山城の写真です。

内部は、上山城郷土資料館で、

種々の展示やイベントなどが

開催されています。

上山市内

天守からの

上山市内の眺望

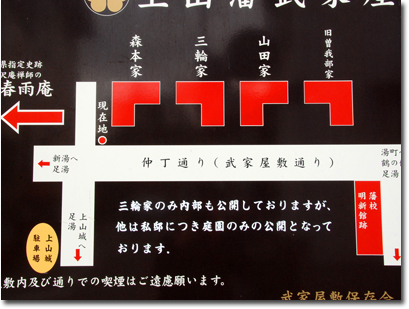

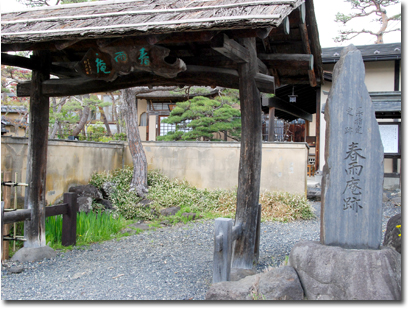

上山・現存の武家屋敷図

上山城跡ほど近くに

残されている武家屋敷

雰囲気が漂います…

左側の「春雨庵」の文字は

沢庵和尚が幽閉されていた折の

建物の案内です。

後ほど写真でご紹介を。

上山藩士・山田家

季節を映して

種々の花々が咲き誇っています

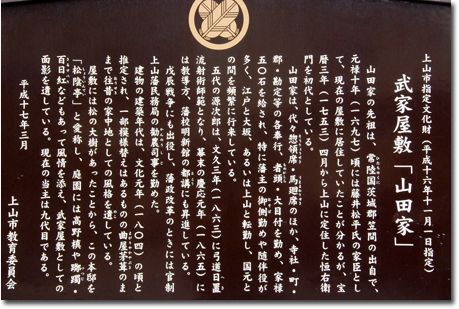

山田家説明

少々判読が難しいですね。

スミマセン

春雨庵の門

紫衣事件で出羽の国(上山)に

流罪となった沢庵。

時の藩主・土岐頼行は

沢庵を厚遇しています。

この庵も、藩主からの寄進とか…

春雨庵の全景

沢庵和尚のみに寄進した

この春雨庵。

土岐頼行の

和尚への心酔ぶりを

伺わせます。

上中下三字説

上山城跡地に足を運ぶと

最初に目につくのはこの碑。

沢庵は藩主・土岐頼行の要請に応え

「上中下三字の説」という

政治の要諦を説きます。

頼行はこれを座右の銘とし

藩政に当たること五十年。

上山城主歴代の藩政における

黄金時代とも称される

治世到来を実現したのでした。

浄光寺山門

この寺は、幕末上山藩藩主・

藤井松平家の菩提寺。

また、かの戊辰戦争で

新庄藩の裏切りにより、惜しくも

戦死した総督・山村求馬の墓所

でもあります。

上山藩は山村死後、庄内藩配下にあり

西軍と戦います。

降伏は慶応4年9月15日。

米沢藩、仙台藩の

それよりも後のこと。

小藩ながら気骨のある藩ですね。

上山藩総督・

山村求馬の墓石

浄光寺のご住職に

伺うところに寄ると

ご子孫の方はおられるとのこと。

しかし、ご事情がお有りなのか、

結果、無縁仏の一角に

墓石が移されておりました。

合掌!

墓石側面の字

山村の墓石側面の写真です。

判読が難しいですが、

わずかに「慶応」「七月」

「新庄」などが読み取れます。

彼は慶応4年7月14日

羽前新庄で戦死。

新庄藩の突然の裏切りの

犠牲になりました。

無念です。

戊辰戦争は

多くの裏切りを発生させました。