台風17号が到来間近といった9月1日~5日にかけての史跡巡りでした。

結果的には、曇天が多く、4日には、ひどい雨の中を走らざるを得ませんでした。

でも、趣味の世界を遊ぶ者には、気にもならず、楽しかったです。

柏崎陣屋跡

5,000坪の敷地を有し、

約126年間越後221ヵ村を支配した

柏崎陣屋は今は街の中。

高田藩主松平越中守の領地であった

柏崎は、藩主の転封にも拘わらず、

そのまま統治が続き、やがて、桑名に

転封となっても、そのままに、

本国からわずか50人ほどの人数で、

越後の領地を治めたとか。

柏崎陣屋跡の説明

陣屋跡の横にある

説明板

勝願寺

浄土真宗。

鳥羽伏見の戦いで桑名藩主・定敬は

敗れ、慶応4年3月30日、

柏崎の勝願寺で謹慎。

後に彼は、主戦派となり

箱館まで行き徹底抗戦。

桑名藩士戦没墓

勝願寺本堂の左手を

やや進んだ右手にある。

墓石裏面には、戊辰戦争で各地を

転戦して戦没した

桑名藩関係者への

哀悼の言葉が並ぶ。

旧藩主定敬公および遺族も

来柏し往時を偲ばれたとか。

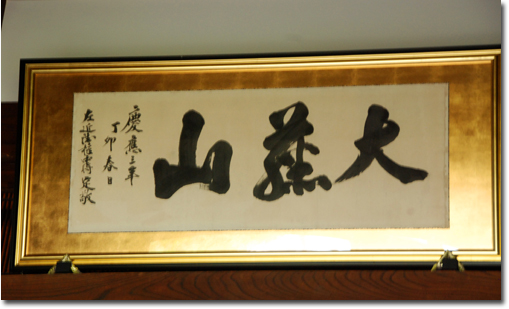

本堂の扁額「大藤山」

桑名藩主・松平定敬揮毫の

勝願寺本堂に掲げられている扁額

「松平定敬公本陣跡」の石碑

柏崎青年会議所により

建立された

定敬公の本陣跡の石碑

勝願寺本堂の左手前に

建てられていました。

鯨波の交差点

かつての激戦地の

ド真ん中といった趣き。

鯨波のオブジェ

鯨波の交差点に鎮座している

鯨のオブジェ

東軍陣地

鯨波戦争で、この道路界隈は

東軍陣地で、とりわけ

向こう海側から桑名隊の

致人隊・松浦秀八、

神風隊・町田老之丞

雷神隊・立見鑑三郎

会津隊などの浮撃隊と

海側から順に手前側に

連なりました。

因みに、写真の左手家並みの後ろは

両軍が川を挟んで対峙したとされる

イサザ川が流れています。

鯨波の向山

この付近は、

会津藩士など、

鯨波戦争での浮撃隊が

布陣したところです。

写真左手側が

8号線と交叉する道路です。

イサザ川

この川を挟んで、

東西両軍が対峙しました。

当時は東軍優勢という

状況だったとか。

しかし、西軍「小出島占拠」の報が

もたらされると、挟み撃ちの

可能性が発生、

不利と悟りこの地を退却。

写真左手が

東軍陣地。

松田伝十郎顕彰碑

柏崎・聖ヶ鼻に彼の功績を称えた

石碑が建てられています。

「カラフトは離島なり、

大日本国境と見きわめたり」

松田は樺太が島であることを

確信しますが、それは

「間宮海峡」の名前が誕生する

前年です。

つまり、間宮林蔵よりもいち早く

樺太を島と断じた人が

松田伝十郎なのです。

柏崎・聖ヶ鼻より

松田伝十郎の碑が建つ

聖ヶ鼻よりの眺望。

北東方向(上輪海水浴場)を望む

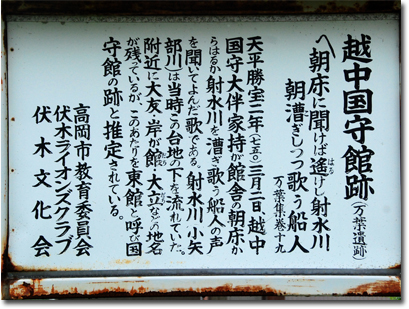

越中国守館址

伏木気象資料館の敷地内に

写真のような立派な石碑が

建立されていました。

場所は現在の高岡市です。

伏木気象資料館

(越中国国守館跡)

越中国の国府が置かれ、

大伴家持が国司としてこの地に

赴任してきます。

この地で詠まれた和歌は

万葉集に数多く収載されています。

私事ですが、子どもの頃、父より

以下の歌を教わりました。

もののふの八十娘子らが汲みまがふ

寺井の上の堅香子の花

この和歌も、高岡の地で

詠まれたんですね。

奈良とばかり思っていました…。

越中国守館址説明

伸びやかな良い歌ですねぇ。

僭越ながら…。

大伴家持像

二上山山頂近くに建つ家持像。

この山は、月や紅葉の

名所として有名で、

四季の景色が楽しめるとか。

大伴家持は、越中の国守として

5年間この地に赴任。

この間に沢山の万葉歌を

残しています。

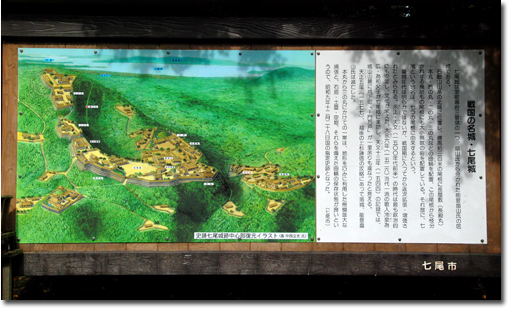

七尾城

畠山氏と上杉謙信の戦い・

「七尾城の戦い」により、

1577年9月落城。

謙信が勝利して、

能登は上杉家の範疇に。

写真は、山稜を利用しての

七尾城俯瞰図

七尾城本丸へ

この城山駐車場から

七尾城本丸まで徒歩20分とか。

写真左前方から登るのですが、

残念ながらハイキングは諦め。

本丸まで登ってみたかった…。

蛇足:

当城は、中世5大山城の

一つとなっています。

七尾城下

七尾城の城山駐車場よりの眺望。

七尾市の市街地が広がります。

写真の中程の右から

突き出た島は、能登島

臼淵大尉顕彰碑

戦艦大和とともに生を終えた

臼淵大尉の顕彰碑。

建立は、平成21年4月7日。

場所は、父親出身の能登町当目

享年21歳ということですが、

素晴らしい言葉を残しております。

進歩のない者は決して勝たない

負けて目ざめることが最上の道だ

……

日本の新生にさきがけて散る

まさに本望じゃないか

吉田満著「戦艦大和ノ最期」より

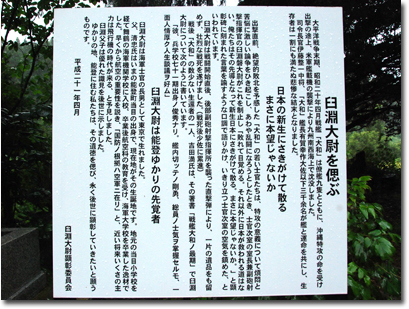

臼淵大尉を偲ぶ

臼淵大尉の紹介、

顕彰碑建立の経緯など、

説明、案内板が

顕彰碑の横にありました。

敬服して止まない方です。

臼淵大尉の故郷

当目(とうめ)のお宅は、

現在、写真のような状況でした。

総持寺祖院

1321年の開創ということなので、

570年余をここ・能登で

曹洞宗のコアとして

布教伝道をされた由。

明治31年4月の災禍で

横浜市鶴見へ移動。

この祖院も趣のあるお寺で、

境内は「凜」とした

雰囲気が漂います。

郡上踊り

8月13日~16日は、

午後8時から明方まで夜通し

踊り続けるとか。

寺社の境内・道路・駐車場・公園・

広場など、開催日毎に会場を

移して踊り明かすとのこと。

訪問は9月上旬だったので、

まだその踊り開催の

会期(7月中旬~9月上旬)に

あったので、

写真のような提灯が頭上高く

かかげられていました。

慈恩護国禅寺

郡上藩の凌霜隊は、

戊辰戦争で、本藩の意に反して

幕軍側の戦力として奮闘。

幕軍敗北となり、

故郷・郡上藩にもどれば

「赤谷揚り屋」の牢獄が

待っていました。

劣悪なこの牢獄での凌霜隊の様を

嘆き、この寺の住職・淅炊和尚が、

中心となり、藩に働きかけて、

結果長敬寺での謹慎となりました。

赤谷揚り屋跡

ここは故郷に戻った

凌霜隊のメンバーが

禁固の処分を受けて入牢した所です。

現在は

慈恩禅寺の庭園になっており、

秋には紅葉で賑わいます。

長敬寺本堂

赤谷揚り屋に入牢の

凌霜隊士達は、環境悪化で、

病人が続出、見かねた

慈恩禅寺の和尚が中心となり、談判、

結果、赤谷揚屋から、ここ長敬寺に

移されました。

現在の本堂は

昭和32年に再建とのこと。

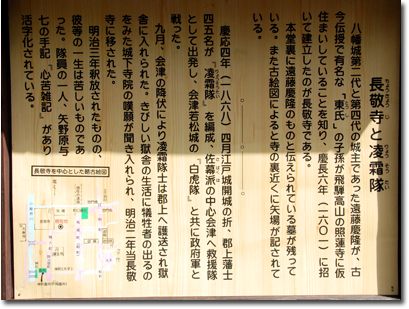

長敬寺と凌霜隊の説明板

凌霜隊・速水小三郎の日記の一文

「道ハ一筋ナリ」の文字が

石碑に刻まれ、

郡上八幡城跡で拝見できます。

地元では秘史としてしか

語られてこなかった凌霜隊が、

今は郡上の誇りとなったとか。

宗祇水

連歌師・宗祇がその昔、

この清水の湧き出る畔に

草庵を結んだことに由来。

湧き水なので、夏は冷たく、

冬は温かく

住民の「生活の水」として

使用されたとのこと。

現在は生活用水としては

利用されていないということです。

(環境省・名水百選より)

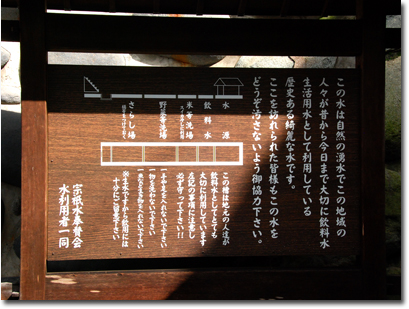

宗祇水説明板

郡上八幡市の方々に

守られて今日にいたる

宗祇水

その側に建てられている

説明板