今回の北九州史跡めぐりの動機は、立花道雪、立花宗茂の居城だった立花山城からの風景を

「どうしても、この目に焼き付けたい…」の一念。無事果たせました。

また「九州版関ヶ原の戦い」とも称される「石垣原の古戦場跡」も巡ることができて、

楽しい旅路でした。

梅岳寺山門

大友宗麟忠臣・立花道雪が

眠っています。

立花宗茂の養父です。

立花山(標高367m)登山の

入口に位置しています。

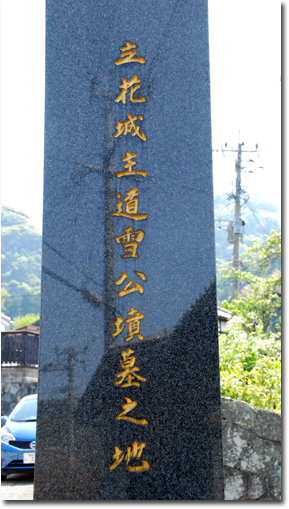

立花道雪墳墓の石碑

山門の左手に

建立されています。

道雪は

柳川城攻めの最中に

高良山で陣没。

道雪本人の遺言と違い、

婿・立花宗茂の指示に従い、

立花の地に埋葬されました。

陣没した道雪を

島津、龍造寺の敵将たちは、

瞑目して見送ったとされます。

武者の美学、とでも呼びましょうか…

立花道雪墓所

この墓所入口の向こうに、

立花道雪、

継母・養孝院、

家来の薦野増時の

三者が眠っています。

一般人は勝手にお参りできないようです。

立花道雪墓所

僅かな隙間からの写真

向かって右は道雪、

中央は継母・養孝院、

一番左が薦野増時

合掌

立花山城石垣跡案内板

立花山を600mぐらい

登ったところに

この案内板は立っています。

立花山城石垣跡

上記の案内板に従い、

登山道を右折すると

間もなく、写真のような

石垣跡が点在しています。

立花山登山道

頂上に近くなると、

写真のように、

足場が悪く

急斜面になってくるので、

登山道に沿って、

右に、左にと

ロープが張られてありました。

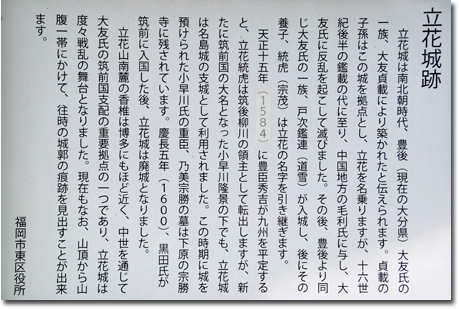

立花城跡説明

写真の上でクリックすると

更に大きめの画像が表示されます。

立花山城跡からの風景

この「風景見たさ」に焦がれ、

はるばる九州にやってきました。

玄界灘を見下ろし、

しばし忘我の心地。

時代を超えて、

道雪、宗茂と景観を共有できる

醍醐味は、史跡巡りの

極致でしょうか…

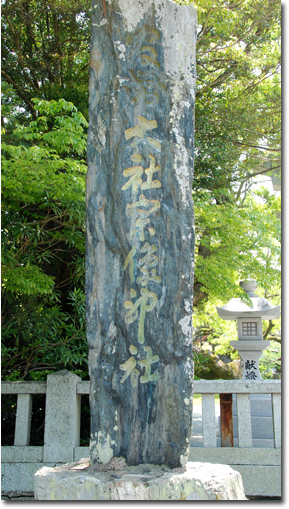

‘宗像大社’石碑

立花山を後にして、

車で北上すると、

やがて、宗像大社。

古木が茂り、

日本書紀にも登場するという、

悠久の歴史ある神社。

世界遺産登録で、

いろいろと問題も

かかえておられる様子

速やかな解決を

祈念します

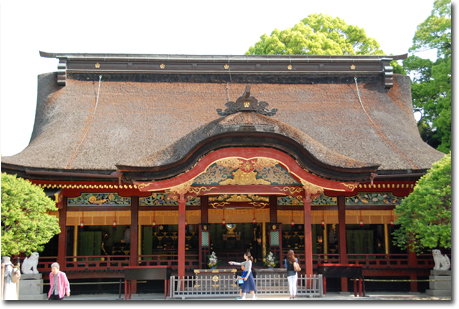

辺津宮本殿

参拝者が大勢で、

注連縄から上部のみの

写真としました。

写真右奥の方に、

宗像三女神の降臨地と伝えられ、

また、祈りの原形を今に伝える

数少ない古代祭場

高宮祭場が位置しています。

太宰府天満宮

天満宮を歩いていると、

写真のようなイベントに遭遇。

何を執り行っているのでしょうか?

神社の写真が続きます

太宰府天満宮

今回、初めて訪問の機会を

得ました。

祈願の功、

あらたかだと良いのですが…。

五卿遺蹟

幕末の例のお騒がせ七卿の内、

五卿は第一次長州征伐の

講和条件として12月15日に

大宰府へ移動となります。

元治2年2月13日、五卿は、その滞在先、

延寿王院へ到着。

左の写真がそれです。

現在は社家・西高辻家の住まいとか。

故に屋敷内への侵入は不可、

このアングルが写真アクセスの限界。

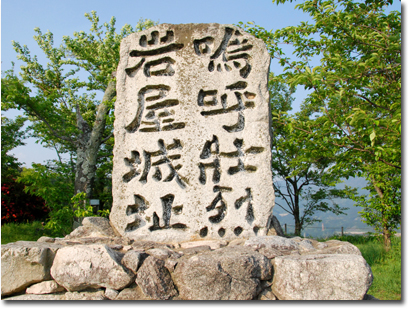

岩屋城跡

壮絶な最期を遂げた

高橋紹運。

この太宰府にある岩屋城で

760余名の家来と共に、

島津を相手に徹底抗戦。

結果、果てました。

高橋紹運を思うとき、

写真のように、「嗚呼壮烈」と

記す他に言葉が見つかりません。

因みに、彼は立花宗茂の実父。

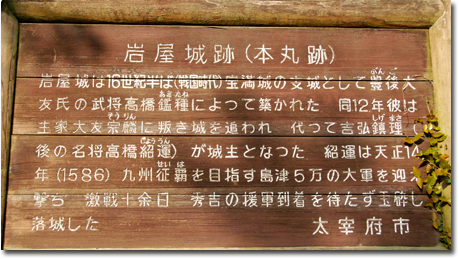

岩屋城跡の案内

島津に取り囲まれ、

負け戦と知りつつも、

勇猛果敢に戦い尽くし

終えた生涯は、

真田幸村と重なります。

歴史の沸点を覚えます。

太宰府市内

岩屋城跡からの

太宰府市内風景。

写真中央やや左寄りに

太宰府天満宮があります。

紹運墓所案内板

岩屋城を下りて、

一般道を横切ると

写真のような案内板が

ありました。

道を挟んでの

反対側の細道をやや下ります。

高橋紹運墓所

この墓所は、紹運をはじめ

共に玉砕したその家臣達の墓が

建立されているエリアです。

ここに埋葬された子孫の方々が

管理されておられるようです。

中央の石垣に囲まれた所が

紹運の墓所になっています。

合掌

平戸城からの風景

遠景に真っ赤な橋が見えます。

本土部と平戸島を結ぶ

吊り橋です。

フランシスコ・ザビエル記念碑

(正面)

昭和24年、フランシスコ・ザビエル

来朝400年を記念して

崎方公園の高台に、白の大理石造りの

記念碑が建てられました。

十字架をかたどる碑の

中央に刻まれたザビエル胸像の視線は、

遠くエルサレムを望んでいるとか。

平戸城

平戸藩松浦氏の居城。

初代藩主・松浦鎮信は、

礎を築いた人だけに、

中々の活躍をされています。

平戸オランダ商館前からの

ワンショット

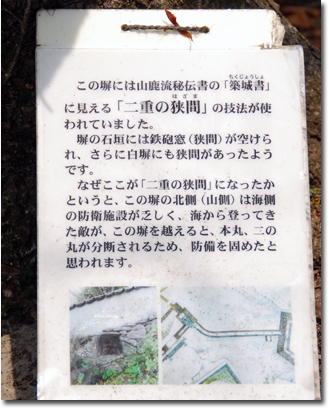

平戸城壁

4代藩主・重信は山鹿素行の弟子で、

山鹿流軍学に基づく縄張りをします。

藩主は、素行を平戸に迎えたいと

希望したが叶わず、

実子の山鹿高基・義昌の兄弟が

藩士として迎えられての築城。

実際の築城指導は山鹿義昌。

平戸オランダ商館跡

(建物は復元)

長崎の出島にオランダ商館が

移転するまでの33年間、

この地・平戸で貿易が

行われていました。

平戸城からのオランダ商館

平戸港をはさんで、

向こう岸 手前に見えるのが

平戸オランダ商館の建物。

有田陶器市

平戸からの帰路、

運良く、写真のような

有田陶器市が開催されていました。

JR有田駅から上有田駅までの

3kmほどの沿道は

陶器が並びつくされ

大勢の人々を

魅了していました。

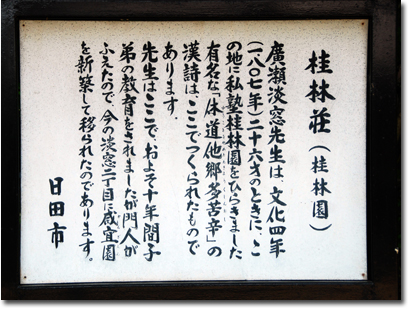

広瀬淡窓の桂林荘跡

天領・日田が輩出した

儒学者・広瀬淡窓。

その彼がここ・桂林荘に

私塾を開きます。

有名な咸宜園に先立つこと10年。

この地でかの有名な

「休道の詩」が生まれます。

石碑

桂林荘にあった、

「広瀬淡窓先生遺蹟」の石碑

永山布政所跡

天領・日田の代官所跡地。

跡地には一般の家々が

立ち並んでいます。

因みに、幕末外交を担った

川路聖謨は、1801年、この日田で誕生。

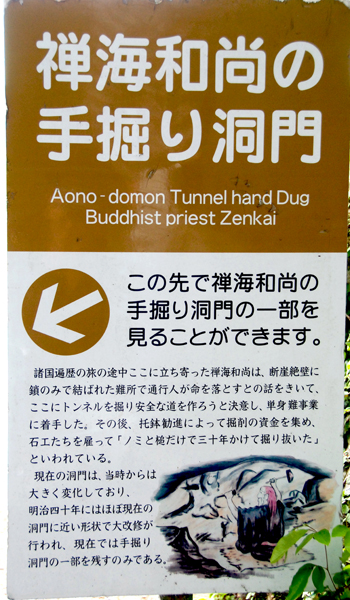

青の洞門

日田から中津へ抜ける途中に、

耶馬溪があり、その一画に

写真の「青の洞門」があり、

少々立ち寄りました。

禅海和尚が手彫りしたと伝わる

洞門の一部。

中津城

中津城と言えば

このアングルからの写真を

目にします。

黒田官兵衛が築城し、

細川家、奥平家と

城主は変遷。

蘭医・前野良沢は、

中津藩士でした。

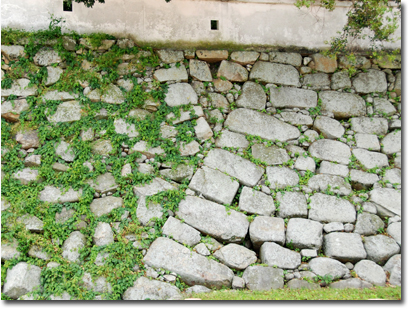

中津城、石垣比べ

写真右部分が、黒田家の石垣、

左部分は細川家の石垣。

関ヶ原の戦いの後、

黒田家は福岡へ移封。

きっと、築城工事半ばの

移封だったのでしょう。

福沢諭吉旧居

彼の実家、ということでしょうか?

元々、型にはまるタイプじゃないので、

その分、各所で

種々問題が発生しているようで。

「独立自尊」の精神は、

生来のもの?

合元寺

黒田家が中津へ入封した際、

地元豪族の宇都宮鎮房と

軋轢を生じ、結果謀殺。

合元寺で、鎮房の死を知った

家来達は、一斉蜂起、

黒田軍と戦い、この寺の

壁面は血で染まります。

その後、何度塗り替えても、

朱の色が消えず、

写真の様な壁になったとか。

宇佐神宮

宇佐神宮は、全国に4万社余ある

八幡様の総本宮です。八幡大神(応神天皇)・比売大神・神功皇后をご祭神にお祀りし、

神亀2年(725)に創建されました。

皇室も伊勢の神宮につぐ

第二の宗廟(そうびょう)として

御崇敬になり、

一般の人々にも

鎮守の神として古来より

広く親しまれてきました。(HPより)

神域は、メチャ広いです。さすが!

南立石公園

別府市の中央やや海寄りにある

この公園は、かつての戦場。

「九州版関ヶ原の戦」とも

称される「石垣原の戦い」

の古戦場跡です。

吉弘統幸に魅せられ、

はるばる出掛けてきました。

古戦場の今

緑多い、この公園、

入口を入ると

写真のような風景が広がります。

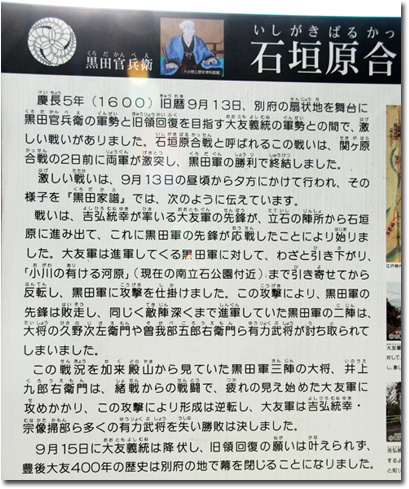

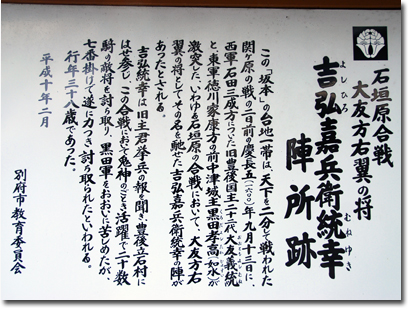

古戦場跡の説明板

(一部)

この戦争は、

黒田官兵衛 VS大友義統

結果は黒田官兵衛軍の勝利。

この戦で、敗戦を予期していた

大友軍の吉弘統幸は、善戦を尽くし、

大友家への忠節を全うして、

果てました。

「黒田如水本陣跡」石碑

実相山の麓にありました。

激戦地からは、

やや北北東の位置です

現在は、地域の小さな公園に

なっていました。

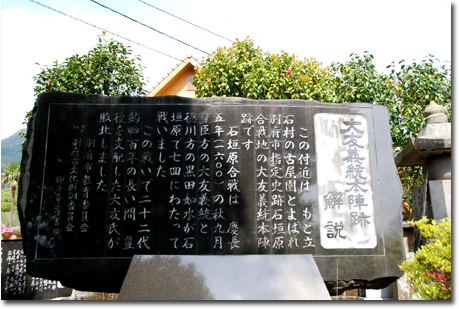

「大友義統本陣跡」石碑

激戦地・南立石公園の

南東にあります。

彼、つまり大友宗麟の

嫡男として誕生しましたが、

武運拙くというか、

時世に対する読みが甘いのか…、

いずれにせよ、無念だったでしょうね。

宗像掃部墓所

大友氏の重臣・宗像掃部は、

吉弘統幸などと共に、

この石垣原合戦に参戦。

宗像掃部は、主家への忠心を

完全燃焼させ果てました。

墓所は古戦場の近くにありました。

私感:

大友宗麟という大名。

本人より、重臣たちに、

範たる武人が大勢いるような…。

吉弘統幸陣所跡

前掲した「南立石公園」の

南東に位置している陣所。

「釣り野伏せ」戦法で

善戦するも、

大友軍の全体の士気が

振るわぬ中、敗勢となり、

自刃したとも…。

黒田家譜には、「吉弘統幸がごとき

真の義士は、古今類少なき事なり」と

記述されているとか…

吉弘神社

後年、彼を知る僧侶、

村人達により建立されたとか。

尊崇を集める御仁です。

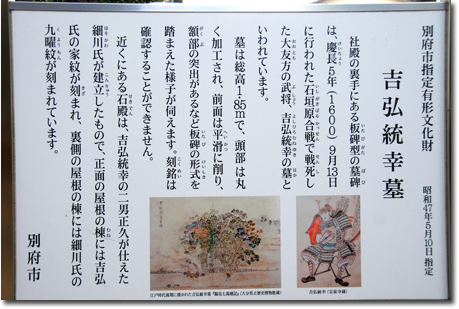

吉弘統幸墓所

前掲の「吉弘神社」内にあり、

正面の一際大きい墓石が

彼の墓所です。

社殿裏手に位置しています。

合掌

益富城址

後藤又兵衛が

一時城主をつとめた城。

今回の史跡巡りで、

どうしても訪問したかった城の

一つです。(他に立花城)

又兵衛出奔後は、

母里太兵衛が城主をつとめました。

ついにこの城址にやって来ました。

ここは立花城と違い、

城址の直ぐ傍まで車で。

益富城本丸跡

本丸跡の石碑。

結構広いです。

下の写真をご参考に。

「白米流し跡」石碑

豊臣秀吉の九州征伐の際

益富城には十分な水が

貯蓄されているように見せかけ、

滝のように白米を流し続けさせます。

この合戦に協力した土地の人々へ

秀吉は、後に、恩賞として

永代貢税を免除したとか…。

敵将・秋月種実も、

秀吉のトリックには脱帽、

この後あっさり降伏し、

日向へ移封。

「白米流し跡」現場

上からの写真なので、

高低差が感じられず、

残念。

嘉麻市

益富城から見た、

現在の嘉麻市(一部)

こういう風景を、

後藤又兵衛、母里太兵衛の

武将達は、日々眺めたのでしょうね。

史跡空間に浸れる幸せ…

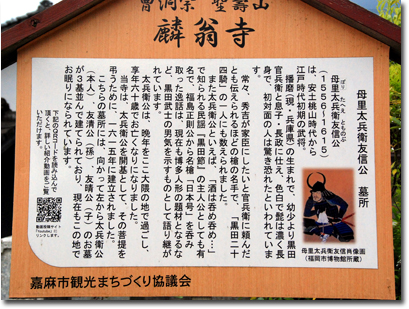

麟翁寺山門

嘉麻市・麟翁寺

黒田節で有名な

母里太兵衛の墓所です。

あの「日本号」は、各所を転々として、

現在は福岡市博物館に

鎮座しているとのこと。

良かったですね。

母里太兵衛墓所

詳細は略します。

太兵衛の墓は、

写真右手になります。

合掌

福岡城石垣

福岡城は広かったんですねぇ…。

今になっての述懐、恥の極みです。

写真のような石垣が

城跡各所に残っていました。