「和歌山県の初訪問」となった今回の旅。

古来より「熊野詣」の言葉が示すように、山懐の地を拝見すると

「信仰心」を喚起せずにはおかない、風景が展開していきました。

熊野の旅に、従来とは一味違った趣を感じました。

高野山駅

駅舎は昭和3年完成の木造2階建て。

宝珠を載せるなどした

寺院風の屋根が特長

この駅舎は、平成17年に

国の「登録有形文化財」に

指定されています。

高野山駅・駅舎

建物全体を

写し出せませんでしたが、

こんな感じの建物です。

高野山・中門

天保14年に焼失した壇上伽藍の中門が

172年ぶりに再建。

写真が、それです。

釘一本も使用していないとのこと。

屋根は、貴重な高野檜皮を、

職人が、手作業で。

以前、中門の屋根は銅板であったとか。

しかし今回の再建事業で、

檜皮葺を用いたとのこと。

職人の手業の粋を鏤めた

建物のようです。

高野山・金堂

高野山の総本堂と呼ばれ、

昭和9年再建の金堂。

本尊の薬師如来は

高村光雲作とか。

今秋、特別開帳というので、

秘仏を拝見。

綺麗な御仏でした…

根本大塔

高野山のシンボル、朱色の根本大塔。

あまり綺麗な

シンメトリー様の図形に

かくなるアングル写真。

全体を写し忘れました。

高野山鐘楼

現在の銅鐘は1547年に完成。

直径2.12メートルの大鐘で、

日本で四番目に大きな鐘とか。

今尚、日に5回、時刻を

山内に告げています。

真っ白な鐘楼を初めて見ました

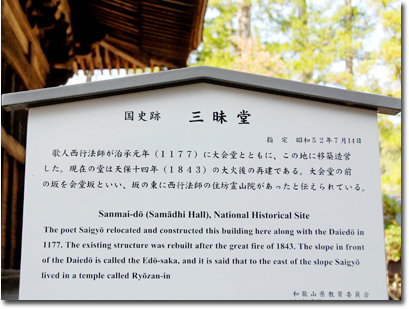

三昧堂(さんまいどう)

かつて、高僧が

このお堂で、理趣三昧の

法要を執り行っていたことから、

付いた名前とか。

後にこの堂宇の移築造営に

西行が拘わっていたとのこと。

歴史の推移を感じさせるお堂です。

三昧堂説明

御影堂

弘法大師の持仏堂であり、

このお堂は高野山では

重要聖域の一つ。

壇上伽藍にあります

現在の堂は嘉永元年

紀州徳川公が再建

一般人は自由に入れないようです。

御影堂吊灯籠

吊灯籠に、秋色が映えて

万華の世界を醸し出しているようで、

思わずシャッターをきりました。

高野山の紅葉まで

期待しない旅でしたが、

現地ではご覧の通りで、

タナボタ気分でした。

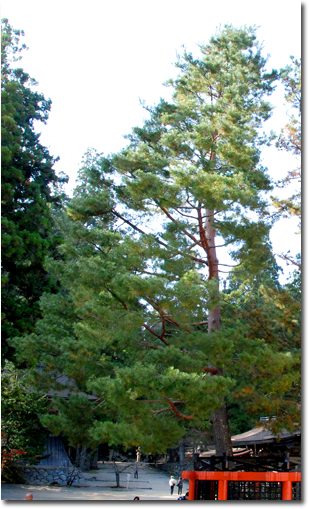

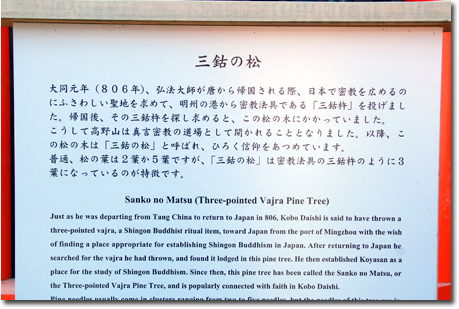

三鈷の松

弘法大師が祈りを込めて

留学先の唐から投げた法具の一つ・

三鈷杵(さんこしょう)が

この松の木に掛かって

毎夜光りを放っていたとか。

後に、大師はこの地を

密教布教の地と定めました。

こういう話、信じましょう。

救われるから…

三鈷の松の説明

德川家霊台

写真の奥が、霊台。

德川家光により

建立されたとか。

德川家康と秀忠が

祀られています。

蓮華定院

かの蓮華定院、

拝見出来て嬉しかったです。

金剛峯寺の近くです。

幸村親子は、この地は冬季は寒く、

短期滞在の後、

九度山の方へ

移動しています。

「六文銭」、いいですねぇ…

熊野本宮大社

写真は、証誠殿での

参拝客たち

神々のおわす静謐なる聖域、

といった趣です。

お薦めのスポット。

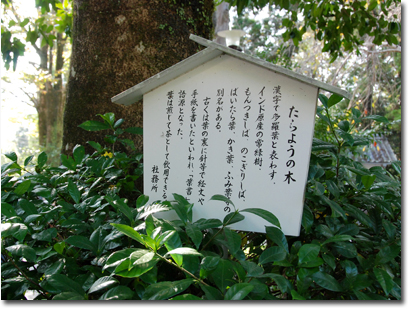

タラヨウ

熊野本宮大社の境内に

タラヨウの木が植えてありました。

葉の裏面に傷をつけると

その部分のみが黒く変色し、

字を書く事が出来ます。

「葉書」の語源にもなっているので、

「郵便局の木」と呼ばれることもあり

東京中央郵便局にも

植樹されているとか。

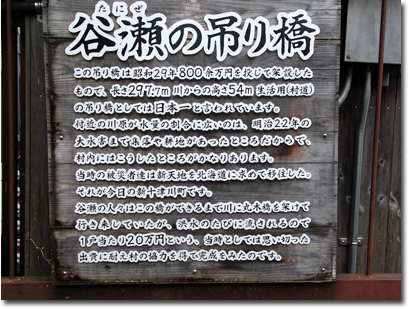

谷瀬の吊り橋

いやぁ~、この吊り橋、

爽快、痛快でした。

高所恐怖症でないことを

確認した次第です。

十津川の谷間をつなぐ

かような吊り橋を渡った経験がないので、

渡る心は、童心

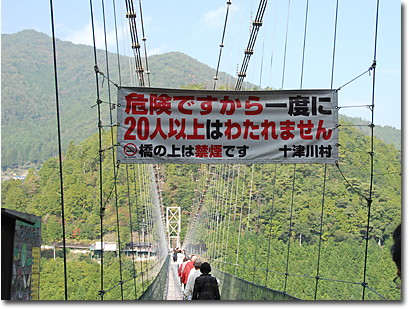

渡橋条件

写真のような文言が

掲示されてありました。

端の両端には、

管理人がおりましたが、

観光客が多いときは

一方通行になるということです。

吊り橋からの眺め

上記吊り橋の上からの

十津川村の山々。

眼下には十津川が流れています。

紀伊半島中央部は

山が深い!

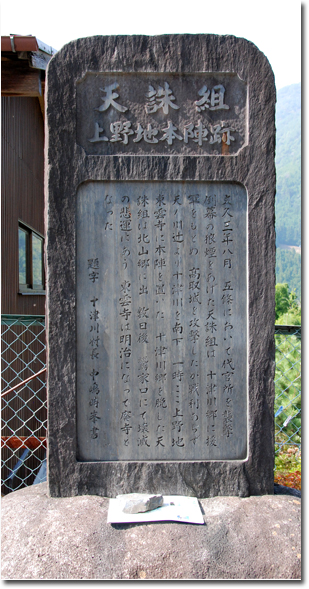

天誅組

上野地本陣跡

天誅組が、五條代官所襲撃後、

敗走中に、

一時置いた本陣跡が、

この谷瀬の吊り橋近くに

ありました。

意外な場所にこういう史跡があり、

驚きました。

宿坊・天徳院

紀州路・最初の宿は高野山の宿坊。

初めての体験です。

写真は玄関。

奥に花が飾られていました。

寺の縁起は、加賀前田家三代利常の

夫人珠姫(徳川秀忠二女)の

菩提所として建立とか。

宿坊の部屋

中庭越しに、

写真のような風景が広がります。

宿泊当日は、夜の気温が下がり

(高野山は、標高約1,000m前後)

正直、寒かったです。

供された食事は精進料理が主で、

わが日々の食生活を

省察する機会を得ました。

天徳院の庭(一部)

玄関脇のお庭です。

紅葉がご覧のように

始まっていました。

境内の外は、観光客で

賑わっているのですが、

内はご覧のように静謐そのものです。

宿坊の部屋

その一部・床の間です。

ムダを一切省いて

清楚そのもの。

こういう雰囲気、大好きです。

熊野速玉神社

熊野三山の一つ。

境内に樹齢千年のナギの大樹がありました。

千早ふる 熊野の宮のなぎの葉を

変わらぬ千代のためしにぞ折る

藤原定家

那智山青岸渡寺

三重塔と滝

那智の滝の

お馴染みの写真です。

見慣れたアングルですが、

一応写しました。

那智の滝壺近くで仰視すると、

その迫力、圧巻でした。

花窟(はなのいわや)神社

『日本書紀』に

イザナミの墓所として記される

「花窟」神社

しかし、「神社」の呼称が付いたのは、

明治になってからとか。

ここには、社殿もありません。

そして、日本最古の神社とか…、

日本書紀に登場することからも

肯けます。

ご神体

写真の中の巨岩が

ご神体です。

ロープは年2回の

「お綱掛け神事」で掛け替えられるとか。

日の丸の扇がご愛敬ですね。

(神主さんに叱られそう…)

ロープの一端

上記写真のように、

ご神体の頂上部に繋がれたロープは

もう一端を境内南隅にある

松の御神木にわたします。

伊弉冊尊(イザナミノミコト)

花の窟神社の祭神

イザナミノミコトを祀っている。

ここで参拝させて頂きました。

熊野古道

大門坂入口から熊野那智大社への

石段付近。

杉木立に囲まれ、苔むした石段は、

熊野古道の雰囲気も満点。

熊野古道の入門編と

いった場所でしょうか…。

天空列車

高野山下の極楽橋から橋本駅を

結ぶ列車。

急勾配の斜面と24ものトンネルを

くくりながらの道中。

標高差は443m。

途中、真田幸村蟄居の

九度山駅がありました。

天空列車の内部

上記列車の内部です。

車窓からの景色が

眺めやすく、沿線を

じっくり楽しませていただきました。

極楽橋

写真の朱の橋が「極楽橋」。

この橋を経由して、

不動坂を登っていくと、女人堂。

女人堂は、高野山壇上伽藍の

北方にあります。

極楽駅からのショット

日の出

宿泊地・勝浦からの日の出。

6時10分頃