いそいそと、更埴、千曲、松代まで出かけてきました。

帰路は、安曇野にも寄って、

新そばと"いわさきちひろ”を楽しみました。

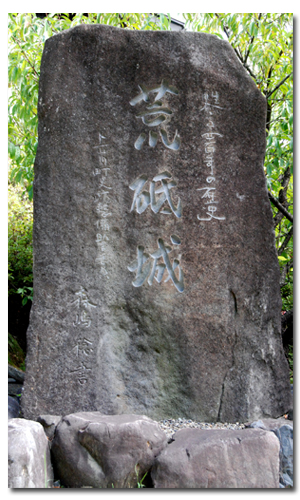

荒砥城の石碑

500年以上も前に、

村上義清の支城として築城され、

今は千曲市の城山史跡公園として

整備公開されています。

上杉謙信や武田信玄争奪戦の

エリアに

位置しています。

荒砥城の門

城主のいる本郭へと

侵入していく門です。

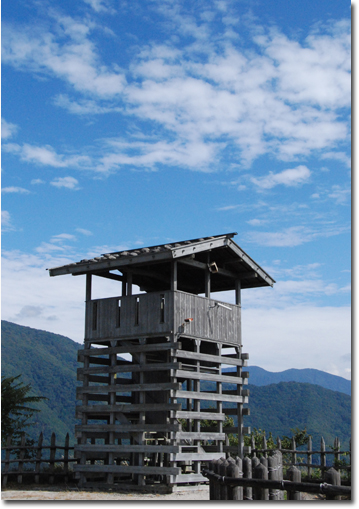

荒砥城の櫓

この櫓からの

千曲市の眺望、

なかなかの圧巻です。

写真のように、

秋空のもと

ピュアな空気に触れ

満足感、タップリ。

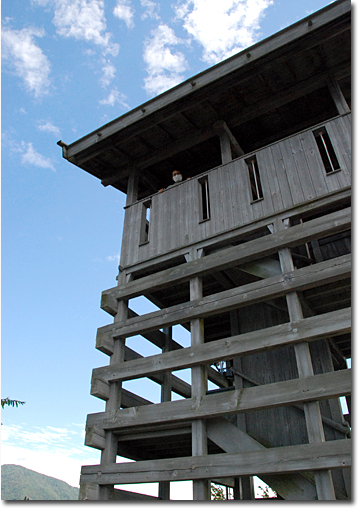

櫓に登って…

コロナ禍、マスクのままで、

櫓に登って

ご満悦。

松代藩鐘楼

松代藩の初代藩主

真田信之が設置。

その後、3度の火災にあい、

現在の鐘楼は

享和元年(18O1)の再建とか。

2時間ごとの時報の他、

出火の折りに

鐘を撞いて非常を知らせたりと、

市民生活に必須の

鐘楼だったようです。

松代藩鐘楼の看板

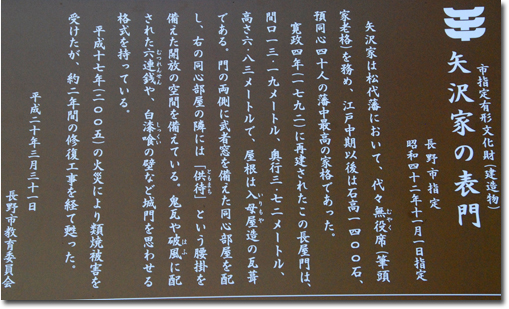

矢沢家表門

矢沢家の先祖・矢沢頼綱は

真田幸村の祖父・幸隆の

弟とか。

そんな縁で、真田家の一員として

真田藩立藩にいたる

影の立役者です。

結果、矢沢家は、松代藩中、

最高の家格となりました。

下の写真に

詳細が記されています。

象山神社

佐久間象山が、松代藩士だった頃の

居宅のすぐそばに、

この神社があります。

右案内板の正面入口、左手の

緑色部分は、

象山の居宅跡になっています。

象山神社・本殿

大正2年の

象山殉難五十年祭を機に、

地元松代町出身の

大審院長・横田秀雄を中心に

神社建立を計画。

昭和13年の創建。

佐久間象山宅跡

ここは象山の曽祖父国品以来の

佐久間家の宅跡.

象山は文化8年(1811)

2月11日この地で誕生。

天保10年(1839)の江戸留学まで

29年間ここに住み、藩の青年の

後進の指導に努めたとか。

佐久間象山宅跡

屋敷跡の一角に立てられている

案内板と説明板

彼岸花が盛りでした。

典厩寺

(てんきゅうじ)

千曲川河畔に建つ典厩寺は、

第4回川中島合戦で戦死した

武田信玄の実弟・典厩信繁と

両軍の戦死者を供養している寺です。

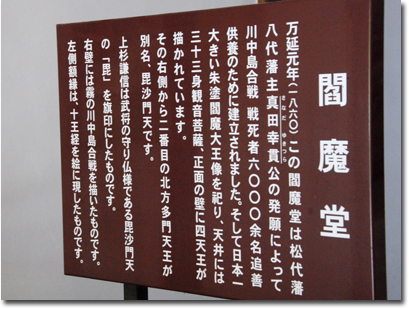

本堂前の閻魔堂には

高さ5mの

巨大な閻魔大王像があります。

下の写真がそれ。

左はその説明板です。

典厩寺の

閻魔大王像

説明は上記の写真を。

典厩信繁の墓所

正面の大きな墓石が

武田典厩信繁の墓と

伝わります。

左側の小さな供養塔は

真田信之が、大坂の陣で

戦死した弟・幸村を

供養するために

建てたと伝わります。

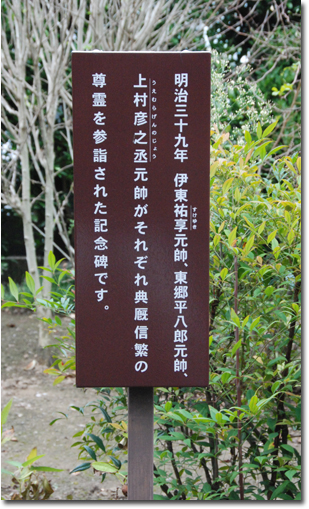

伊東・東郷・上村

三将軍戮力植松

石碑には、上記題目のような

文字が彫り込まれていました。

「伊東・東郷・上村

三将軍戮力植松」の説明板

典厩寺は、かつて、

陸海軍関係者にとり、聖地となり、

(経緯は当方にとり、不明)

東郷平八郎ら著名な軍人が

参拝されたとか。

太平洋戦争後は、

自衛隊の戦史研究教科書に

採用されたとのことで、

関係の来訪者が後を絶たない、とか…

宿泊ホテルの暖炉

あまりにも珍しい暖炉なので、

ワンショット

冬の本番に

ゆったりと暖まりたいもの。