戊辰戦争の観点でこのエリアを見ると、会津、桑名などの藩士退却ルートに感じられます。

退却するにあたり、折々に戦闘が起こりつつも、結果は会津へ…、と。

他に、多少逸れますが、伴百悦の墓所、酒屋陣屋跡などもご紹介させていただきます。

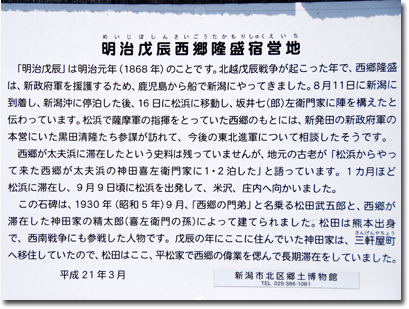

新潟・西郷隆盛宿営地

この地は、現在

酒屋さんになっています。

詳細は以下の説明文写真にて

現在の太夫浜

写真は現在の太夫浜

背景は、

五頭連峰の残雪?

新潟市・戊辰公園

色部長門の石碑のあるところは、

戊辰公園と呼ばれています。

色部長門君追念碑

1868(慶応4)年7月、

新潟警備を担当していた色部長門は、

太夫浜に大挙して押し寄せた

新政府軍と干戈を交えるも、

多勢に無勢、自刃して果てました。

碑文は徳富蘇峰の撰,落合東郭の書、

篆額は上杉憲章によるとのこと。

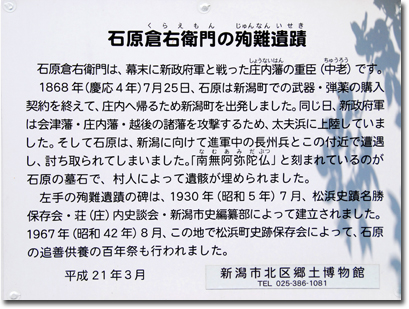

石原倉右衛門殉難地

庄内藩中老・石原倉右衛門が

武器弾薬購入の契約を終え、

庄内へ帰国する途中で

長州藩兵と出会い、

この地で慶応4年7月25日に戦死。

写真の小さな碑は(右側、木陰)昔からのもので、

大きな碑は

昭和5年に地元の人達によって建立。

合掌!

石原倉右衛門殉難の説明

殉難の地に掲示されていた

説明板

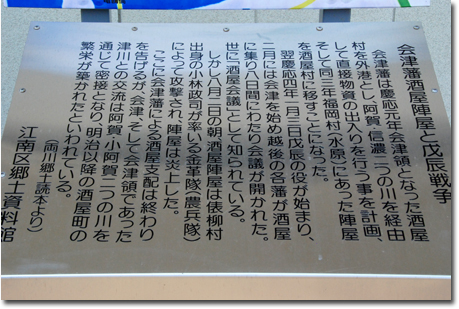

酒屋陣屋跡

会津藩の酒屋陣屋の跡地。

「酒屋会談」をイメージして

しばし遊びました。

酒屋陣屋石碑

慶応4年2月2日、会津藩酒屋陣屋で、

会津、長岡、村松、新発田、村上藩などが

参加する会談がもたれました。

「酒屋会談」です。

また、他のエピソードとして、

秋月悌次郎が、

陣屋副元締を担当していた時、

権田村を逃れた小栗上野介夫人一行が訪問。

結果、会津藩の世話になります。

この石碑の除幕式は

平成24年9月。

写真撮影は翌年5月なので、

出来たてのホヤホヤですね。

酒屋陣屋説明

酒屋陣屋の経緯などを記した

説明板。

余談ですが、酒屋村は

会津藩領となる前は

天領だったのですね。

酒屋陣屋周辺マップ

地図の上方●の箇所が

陣屋の石碑の在るところ。

その下の方にある黄緑の箇所が

実際に陣屋のあった所

(鈴木米穀店)

水原代官所

1868年(慶応4年)3月戊辰戦争に伴い

会津藩預かりとなる。

その後、西軍の侵攻により

会津藩が退散したことで、

同年7月、代官所は123年の幕を閉じる。

廃絶から127年後の

平成7年8月25日に

写真のように復元される。

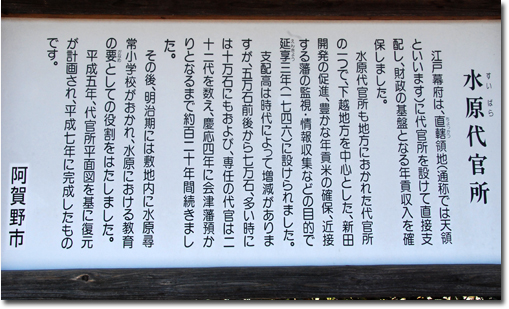

水原代官所説明

阿賀野市による

水原代官所の説明

瓢湖

白鳥の飛来で有名な瓢湖。

水原代官所近くにあります。

湖の背景は、

五頭連峰の残雪?

伴百悦墓所案内板

初回の参拝者には、

少々見付けにくい所に、

墓所があります。

この案内板で

意を強くして歩を進めました。

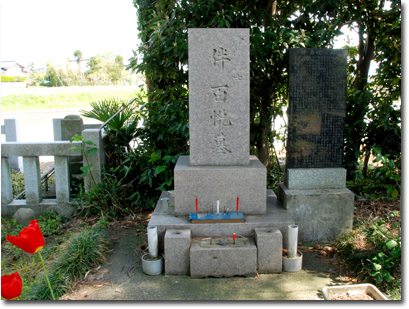

伴百悦の墓

やっと、参拝できました。

嬉しかったです。

墓の右手の碑文は

越後交通社長・柏村毅氏による。

また、彼を匿ってくれた

坂口津右衛門は、坂口安吾の

ご先祖とか…。

合掌!

赤坂山

会津側から遠望の赤坂山。

慶応4年7月25日早朝、

西軍は太夫浜に上陸し、

27日に笹岡・水原で激闘が行われました。

後退した会津藩萱野右兵衛隊は

この赤坂山に台場を築き布陣。

8月1日早暁、西軍が進攻し、

激戦となります。

その後、会津藩は東方の小松へ退却。

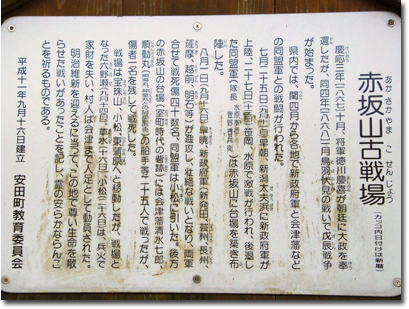

赤坂山古戦場説明板

少々見にくいですが、

現地にある説明板

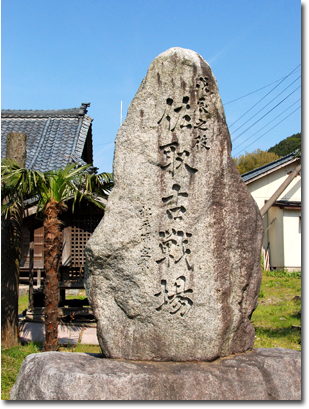

佐取古戦場

佐取は激戦地の一つで、

阿賀野川を挟んでの戦いでした。

会津軍は、多くの戦死者を出し

長徳寺・石井佐久次方に火を

放ち退却しています。

この古戦場近くには

咲花温泉がありますよ。

長徳寺

前述した長徳寺です。

ここには、佐取の戦いで戦死した、

白虎隊士・星勇八の墓があります。

星勇八の墓

長徳寺に眠る

白虎隊士・星勇八

山門を入って、

すぐの右側にありました。

合掌!

津川代官所跡の石碑

津川は古くから舟運交通の要地で、

経済的にも要となった場所で、

中世から近世にかけては会津領。

現在は、新潟県に属します。

津川の町の重要性から町並みの中心部に

代官所が設けられたようですが、

当時の面影は消滅しています。現在は、

「狐の嫁入り屋敷」が建てられています。

狐の嫁入り屋敷

以下は、阿賀町のサイトからの紹介文(要約)

“交流”をテーマに、

地域の人々と旅人が素敵な物語をつくる場所。

館内では、狐火をテーマとした映像や、

毎年行われる津川狐の嫁入り行列の様子を

約1/30で再現したジオラマの展示があり、

また、地元のお土産ものも販売。

狐のメイク体験、

狐の面づくり体験(絵つけ)もできます。

また、各種イベントに利用できる

多目的広間を完備しています。

津川河港

江戸時代、会津藩は物資を

会津若松から津川までは

会津街道で陸路輸送し、

津川から新潟までは

阿賀野川の水運を利用していたとか。

一日150隻もの帆掛け船が

発着していたとも言われており、

さぞかし殷賑を極めたことでしょうね。

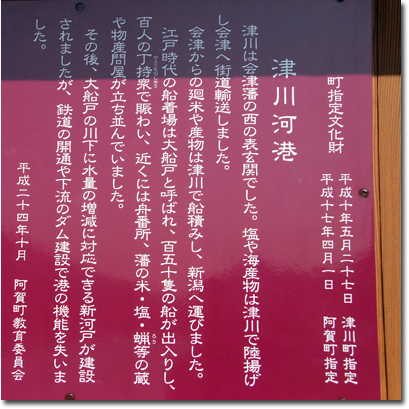

津川河港説明文

写真の説明文を読んでいると、

往時が偲ばれます…