幕末長州の過激さを好むものではありませんが、

やはり、一度は訪問を、と願っていたエリアです。

高杉晋作の墓所

美祢から下関に入りました。

その関係上、下関史跡巡りの

最初は、東行庵となりました。

高杉の「号」は東行(とうぎょう)。

それ故墓石には

「東行墓」とあります。

参拝後、東行庵前にある茶店で

おばぁちゃんの売っていた

「晋作もち」を食しました。

美味しかったです。

「おうの」墓所

いつも晋作と一緒だった

愛人・おうのの墓所。

東行墓より、一段下がった

右斜め後方にあります。

藩内抗争で身の危険を感じた

晋作は四国の

日柳燕石をたより逃亡、

その時もおうのさんは一緒。

相性が良かったんですね…

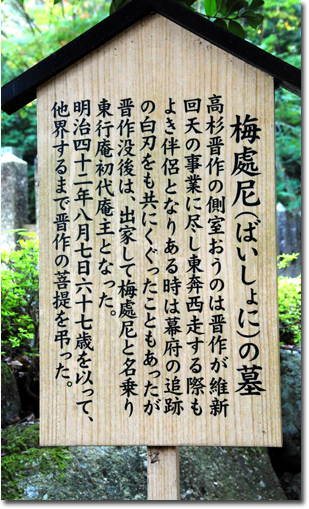

おうの(梅處尼)墓所説明

旧藩主・毛利元昭、山縣有朋、

伊藤博文、井上馨等の尽力で、

「東行庵」が誕生とか。

説明に尼となったことが

記されていますが、

明治元勲らの後ろ楯あっての

ことだったのでしょうか?

奇兵隊陣屋跡

上記「東行庵」の近くにあります。

逆にこの陣屋跡に、

高杉が墓所を望んだような…。

奇兵隊は、明治維新以降、

鎮台の設立に伴って

廃止されますが、これがまた、

種々の問題を生み、

長州藩は大荒れ。

木戸孝允の弾圧で、

悲しい結末を。

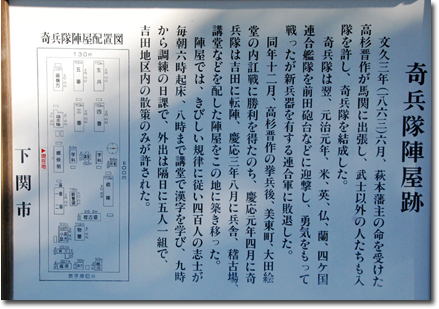

奇兵隊陣屋跡の説明板

上段で記した

奇兵隊の結末、

高杉晋作はあの世で何を…

左写真上をクリックで、

拡大写真が表示。

功山寺山門

元治元年12月15日、

高杉晋作は長州藩俗論派打倒のため

ここ功山寺で挙兵。

死を覚悟してのこの決起、

彼をそこまで

駆り立たせたものは?

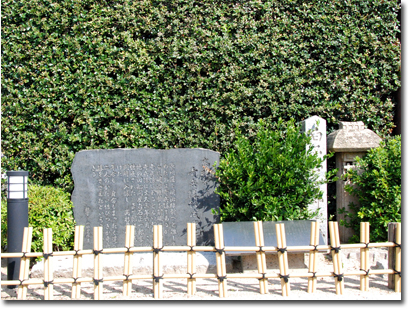

高杉晋作回天義拳之所

元治元年(1864)12月15日の

高杉晋作の功山寺での挙兵を

記念した回天義挙石碑。

この日、

長州藩の倒幕路線が

スタート!

前田砲台跡の石碑(一部)

石碑自体は大きいのですが、

右の写真は、

前田砲台跡に建てられていた碑の、

関係ある箇所を

クローズアップしました。

周防灘

前田砲台跡からの

周防灘の眺め

壇ノ浦の砲台

壇ノ浦に設置された

砲台のレプリカ群。

これらの大砲は、

当時大砲を製造していた

安尾家に伝わる

1/20の模型から

復元されたとか。

上部の橋は

関門橋

壇ノ浦砲台跡の石碑

砲台レプリカから近い

草むらの中に

建てられていました。

写真に

ゴースト現象が現れ

見にくくなっております。

ごめんなさい。

赤間神宮

奇兵隊の本拠地は、

白石正一郎邸から

ここへ移っています。

また、神社には、

壇ノ浦の戦いで入水された

安徳天皇の御陵があります。

「耳なし芳一」の

舞台も、ここ赤間神宮。

伊藤助太夫邸跡

慶応3年2月10日、

龍馬は

妻・お龍を連れて下関に来ます。

伊藤家の一室「自然堂」を借り受け

2ヶ月近く、ここに住まいしました。

お龍が、慶応3年11月15日の

龍馬暗殺を知ったのも

この地。

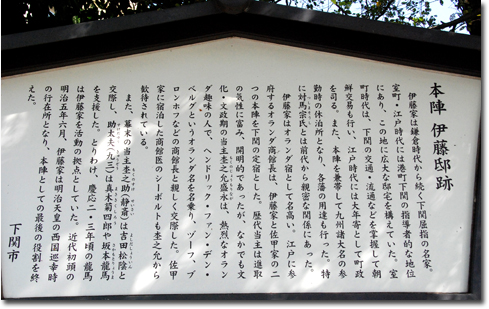

本陣・伊藤邸の説明

少し大きめの

説明板を用意しました。

写真の上をクリックして下さい。

亀山八幡宮

当時、長州藩は、

境内に砲台(砲4門)を設置。

文久3年(1863)5月11日午前2時、

久坂玄瑞は、

ここ、亀山砲台より、

アメリカ商船(ペンブローク号)を

攻撃。

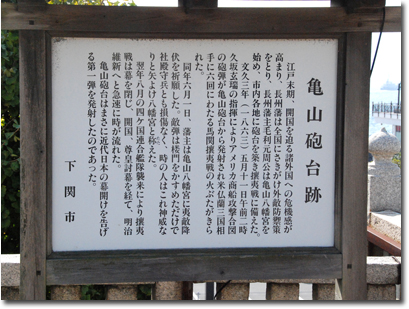

亀山砲台跡の説明板

上段の写真、

石段に向かって

左手にこの説明板があります。

久坂玄瑞が砲撃を加えた頃の

亀山八幡宮は、

石段直下(鳥居のあるところ)まで

海だったようです。

砲台跡であったことが

肯けます。

周防灘

亀山八幡宮の

砲台跡からの

周防灘の眺め。

文久3年頃は、

写真地上部分は

海だったようです。

下関・教法寺

幕末、長州教法寺事件の舞台。

長州藩は、農民や町人主体の

奇兵隊が結成されると、

藩士から成る撰鋒隊との間に

軋轢を生じました。

撰鋒隊は奇兵隊を「百姓兵」と、

奇兵隊は撰鋒隊を「腰抜け侍」と

罵り、遂に殺傷事件に発展。

高杉晋作も、奇兵隊の責任を問われ

奇兵隊総督を罷免されています。

高杉東行終焉之地

白石正一郎邸から

北へ徒歩5~6分ほどの所に

ありました。

住宅街の角地にあり、

写真のような空き地に

建てられていました。

白石正一郎宅跡

現在は、中国電力下関営業所の

建物があります。

一角には、写真のような

石碑が建てられていました。

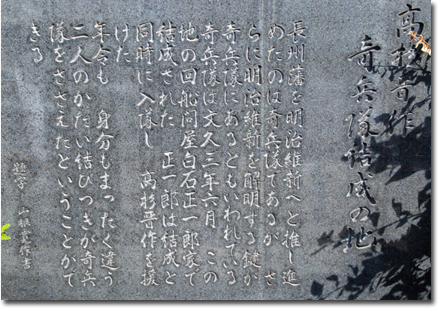

「高杉晋作 奇兵隊結成の地」

石碑

白石邸は、「奇兵隊結成」の

場所でもあります。

幕末、白石正一郎は私財を

投入し、高杉などを応援します。

維新後、彼は余生を赤間神宮の

宮司として過ごされたとか。

明治の顕官などから、

褒賞があっても

然るべき方ですね。

この白石邸、龍馬脱藩の際、

最終目標地点?!

村田清風生家

長門市にある

清風の生家。

端然とした住まいですね。

隠居後は、私塾「尊聖堂」を開き、

人材の育成にあたりました。

清風の薫陶を受けたのが

あの酔漢・周布政之助。

「蛇足」

周布政之助の次男・周布公平は

神奈川県の古刹・弘明寺界隈を

整備し、農地から参道と成し、結果

現在の弘明寺商店街の元を作りました。

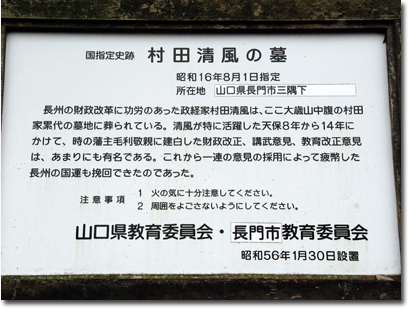

村田清風墓所

村田家一族の

方々と眠っています。

村田清風墓の説明

幕末の荒れた長州藩の

財政改革は、大変だったでしょうね。