今回は、須坂藩を訪問。幕末のあの堀直虎の神社・奥田神社や豪商・田中本家博物館など楽しみました。

また、フルーツの里は、季節柄、撓わに実るリンゴの木で賑わっていました。

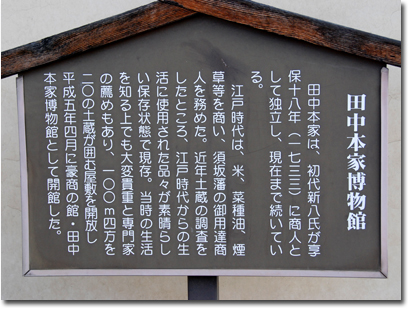

田中本家博物館

詳細は右写真にて。

江戸期、各藩は夫々豪商を

抱えていたようで、

当地もやはり…、といった趣。

史跡巡りをしていると

こうした商家に遭遇します。

田中本家博物館

写真右手が入口になっています。

田中本家土蔵

説明によると土蔵の数は20ほどとか。

火事の多かった昔の事、

やはり、当時堅牢であった土蔵が、

様々な災害防禦の側面を担い、

重要な助っ人だったのでしょう。

田中本家博物館の庭

広い庭の一隅です。

庭園形式は、

池泉回遊式庭園

凡人の戯言:

宏壮邸宅は

管理がタイヘンですね…

奥田神社

須坂藩陣屋のあった所に、

この神社があります。

明治13年、須坂藩初代・堀直重と

13代直虎を祀るこの神社が建立されます。

この13代直虎の死は壮絶です。

慶応4年1月17日、慶喜が大坂から戻って

一週間もせずに、江戸城中で自害。

理由は諸説紛々。

但し、勝海舟は「乱心」と記します。

感情の激しやすい方なのかも

しれませんが、「乱心」とは

何とも乱暴な…。

奥田神社正殿

境内は広いです。

写真のように晩秋カラーに

染まり始めていました。

それにしても静かですねぇ

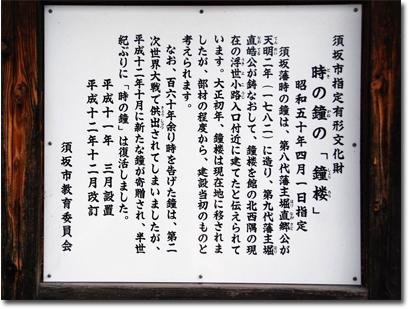

時の鐘と鐘楼

須坂藩の時を告げた

鐘楼と鐘

須坂はご存じのように、城下町故か

史跡を大切にされている様子。

風情があっていいですね。

町名に「穀町」がありました。

仙台、盛岡などの城下町にも

同じ町名があります。

「鐘楼」の説明

芝宮・墨坂神社参道

この参道の向こうに、

言わずもがな、本殿があるのですが、

そこに達するのに、

須坂駅前に通じる

県道344号線を横断します。

そして、本殿へ。

芝宮・墨坂神社鳥居

境内を写しきれないのが

残念ですが、

そのくらい、とても広いです。

墨坂神社の石碑

1000年以上にわたって

須坂町地域の大切な神様として

祀られてきており、

御射山祭宵祭りなどは、夏に挙行。

土地の人々の信仰を

あつめているようす。

♪村の鎮守の神様の~♪

童謡が聞こえて来そうな…

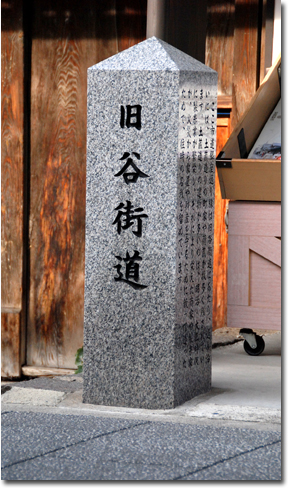

「谷街道」石碑

谷街道とは、

稲荷山(長野県千曲市)を起点として、

千曲川東岸を北上し、

飯山(長野県飯山市)に至る街道、と

Wikiでは語ります。

千曲市(稲荷山)から中野市までは

国道403号がほぼ踏襲しているとのこと

石碑は、須坂の

「蔵のまち」通りにありました。

蔵の工事中

あるお宅の復元修理工事の

写真ですが、発注者は、

須坂市長さんになっていました。

歴史的建造物を大切にされている

須坂市の一端を感じました。

まさに、「蔵のまち・須坂」ですね

蔵の町

生活臭のする

蔵の町の寸景です。

明治~昭和初期、この町は、

製糸業により繁栄。

当時、火防の為にも、

土蔵造の製糸家が続々誕生。

それが、現在の蔵の町になる

由縁だったようです。

民家

谷街道沿の民家ですが、

この町の景観を損ねないように…、の

配慮でしょうか、仕舞た屋風で、

ノスタルジーを感じます

街のコーラス

谷街道を歩いていると、

どこからともなく耳にする歌。

あれ?何だろうと

気の向くままにその方向へ…

同年配の方々が、

「故郷を離るる歌」の熱唱中でした。

日本ていいなぁ…と感じる瞬間です

渋の地獄谷噴泉

長野県山ノ内町の

野猿公苑へ行く途中にあります。

国の天然記念物に指定され、

川底から噴上げる熱泉は

高さ20mとか。

当日も写真のように

スゴイ勢いで噴出していました。

野猿公苑の猿親子

来年は申年という訳では

ないのですが、

今回の「ちょっと旅」で、

この公苑まで足をのばしました。

祝日でもあったせいか、

人間の方も

親子連れが多かったです。

雪中の温泉につかる猿は

絵になりますね…

上田の「道の駅」

最近出来たのでしょうか、

現代風な上田の「道の駅」に

帰路寄ってきました。

俄仕立ての

「真田丸の菓子」で賑わっていました。

お目当ての農産物は

少々期待はずれでした。

上田市遠望

この写真の手前の山と

右手向こう側の山の間に

神川が流れ、

上田市が展開しています。

「神川の合戦」の古戦場です。

写真中程は堤防で、

その向こうに千曲川が

千古の歴史と共に

悠然と流れていました。