庄内にも、史跡が沢山あります。まだまだ回り切れてはいません。

そういうわけで、「庄内界隈」という題目にさせていただきました。

秋田藩士・豊間源之進墓所

秋田、山形の県境に位置する

三崎公園。そこをやや南下した

羽州街道(7号線)沿いにあります。

仙台藩使節の襲撃に際して源之進は

「使者を殺す事は士道に反する」と

消極的であったとか。

7月16日未明、

三崎口から軍を進め庄内軍と奮戦。

庄内兵小頭佐藤吉之助は

敵方に勇戦する士を発見。

彼の発した弾丸は、源之進の腰を貫く。

源之進は割腹、

吉之助によって首を刎ねられる。

享年34歳。

玉龍寺山門と

天保の国替え事件の石碑

遊佐の「玉龍寺」の文隣和尚をはじめ

庄内藩の農民たちは、

「百姓と雖も二君に仕えず」と

打ち首獄門を覚悟の上で、

筵旗を掲げて江戸に上り、

諸大名や幕府役人に直訴を。

南町奉行・矢部定謙らの尽力で、

国替え事件は落着をみます。

彼は庄内領民により神になり、

荘照居成神社の祭神として

祀られています。

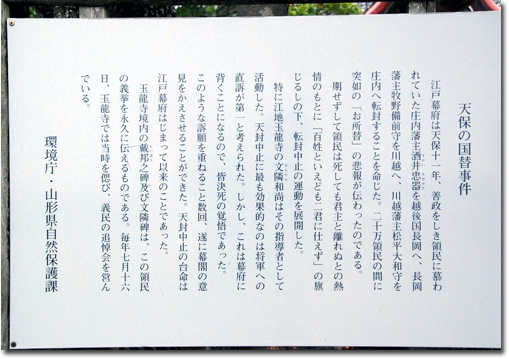

天保の国替事件の説明板

玉龍寺山門にある、

国替事件の説明板です。

文字の判読が厳しいですが、

お読みになれるでしょうか?

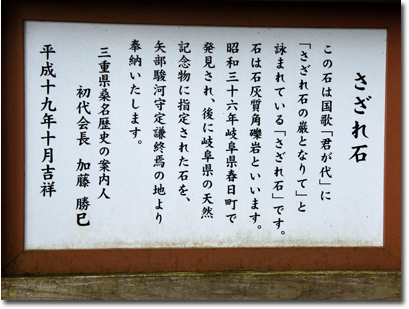

荘照居成神社横にある

さざれ石の説明板

写真はさざれ石のある全景

大きな石の上の

小さな石

荘照居成神社

正面が神殿で、

矢部定謙が祀られています。

矢部定謙に関しては、

サイトをご覧いただければと

思います。

硬骨漢で、

ひたすら敬服のみ。

湯野浜

写真を見ると、

単なる浜辺なのですが…

しかし、ここにかつて、

立見鑑三郎以下桑名藩士達が

一時期遊んだ浜辺と考えると…、

イメージで遊べる浜なのです。

直ぐ傍に湯野浜温泉があるのですが、

庄内藩などが降伏したとき、

桑名藩士たちは、一時期

この湯野浜で過ごしたとか。

一寸の休暇だったのでしょう…。

その後間もなくして

彼等は故郷・桑名へ

松本十郎墓所・安国寺

アツシ判官・松本十郎が

眠っています。

この寺は庄内藩士・中村七郎右衛門の

墓所でもあるのですが…、

見付け得ませんでした。

中村七郎右衛門は、藩主・松平定敬を

追っていた立見鑑三郎ら

桑名藩士達と、福島城下で遭遇、

庄内へ帰藩するまで、行動を

共にした人です。

松本十郎墓所

私の尊敬する

松本十郎が眠る墓所

アイヌ擁護のため、

黒田清隆と衝突した彼。

無念は如何ばかりだったでしょう。

合掌!

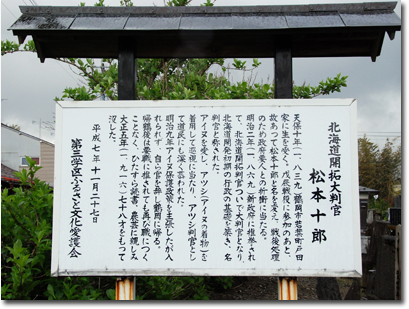

松本十郎説明板

十郎は、明治2年、大判官となり、

北海道開発初期の行政に貢献。

アイヌを愛し、アツシ着用の巡視を

行い、アツシ判官として

アイヌの人々にも深く慕われました。

明治9年アイヌ保護政策をめぐり

黒田清隆と対立し、

自ら官を辞し鶴岡に帰ります。

帰郷後は、読書、農芸に親しみ

大正5年78歳で没します。

常念寺

松本十郎が自費で建立した招魂碑

清廉な為政者・松本十郎は、

アイヌ擁護にも配慮した

行政官であったが、次官級の地位を

弊履のごとく捨て

北海道と黒田から去ります。

郷里に帰った十郎は、

晴耕雨読の日々を送ります。

戊辰で世を去った仲間を

思い出されたのでもあろうか、

右の戊辰役戦死者の招魂碑を

鶴岡大督寺内に建立。(現在常念寺)

盛大な供養を行ったのでした。

専念寺

鶴岡大山にあるこの専念寺は、

戊辰戦争の際に桑名藩士で、

恭順派家老・吉村権左衛門を

殺害した事でも知られる

山脇隼太郎等が謹慎した寺

大山で降伏した桑名藩士達は

この地の寺に分かれて謹慎しました。

寺には「桑名藩士8名の墓」が

遺されています。

桑名藩士墓所

専念寺本堂の左側を

奥へ進むと、

この桑名藩士の墓所があります。

この大山滞在中に亡くなった

藩士11名の墓所です。

過去帳には11名ですが、

現存は8基。

鳥居三十郞の陣羽織

戊辰戦争で、

村上藩の家老・鳥居三十郞は

鼠ヶ関で奮闘します。

無念ながら降伏するのですが、

その時宿陣の主人に

「世話になった」と

写真のような陣羽織を贈ります。

現在は、鼠ヶ関海洋センターに

展示されております。

当方が拝見したい旨を

お願いしたところ、展示棚から

取り出して、写真のように

設置していただきました。

帰りには、鼠ヶ関で発行された

戊辰戦争に関する

冊子を頂戴しました。

ご厚意に深謝申上げます。

源義経上陸の地

戊辰戦争史跡からは

外れてしまいますが、

鼠ヶ関には、こういった史跡も

ありました。

義経は、平泉への逃避行の途中、

船でこの鼠ヶ関に上陸。

勧進帳の件は、安宅の関ではなく、

この地であったとのこと。

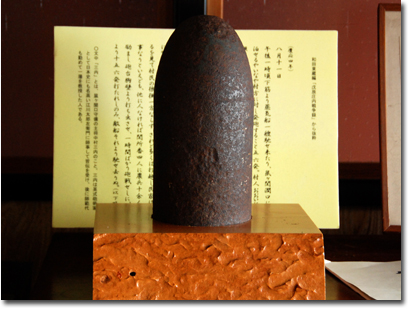

瑞芳院にある弾丸

慶応4年8月11日午後1時頃、

西軍による艦砲射撃がありました。

しかし、1時間ばかりで敵は敗走。

その時の弾丸の一つが

瑞芳院の木の幹に

めり込んでいたのを発見され、

後、同寺で保存。

本堂にお邪魔して

写真を撮らせていただきました。